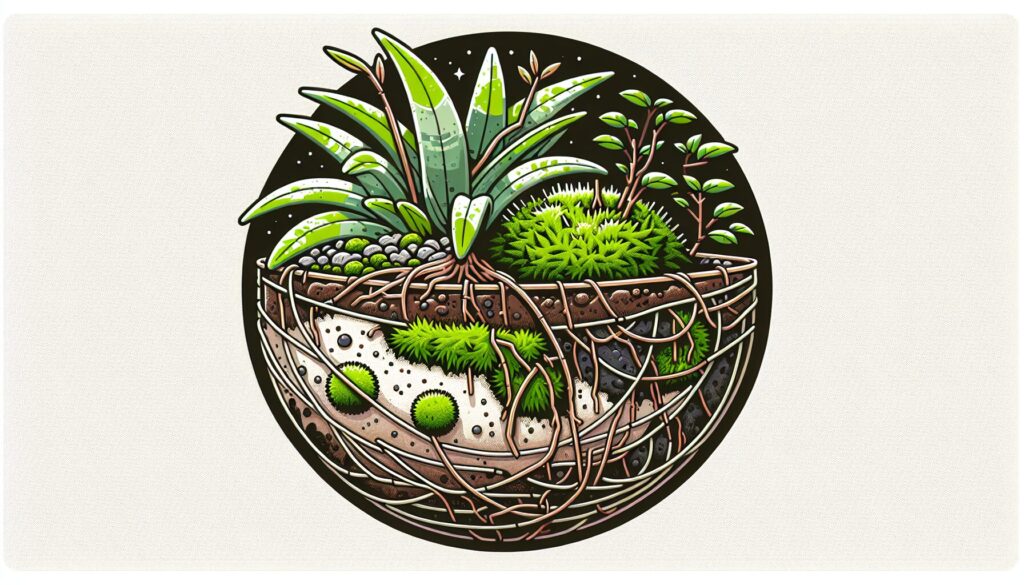

苔玉の予防メンテが必要な理由と基本的な考え方

僕が苔玉を始めて3年間で最も痛感したのは、問題が起きてから対処するのでは遅すぎるということです。最初の頃は「苔が茶色くなった」「植物が枯れてきた」といった症状が現れてから慌てて対処していましたが、その時点では既に手遅れのケースがほとんどでした。20個以上の苔玉を管理する現在では、予防メンテこそが美しい状態を長期間維持する唯一の方法だと確信しています。

後手に回った失敗から学んだ教訓

初心者時代の僕は、苔玉を「作って飾るだけ」のインテリアだと思い込んでいました。しかし、実際には生きた植物と苔の複合体であり、定期的な健康チェックと予防的な手入れが不可欠です。特に印象的だった失敗は、お気に入りのフィカスの苔玉で根腐れの兆候を見逃し、気づいた時には根の8割が黒く変色していたことです。この経験から、問題の兆候を早期発見し、予防的に対処するシステムの重要性を痛感しました。

予防メンテナンスの基本的な考え方

現在実践している予防メンテは、「観察→記録→予防的対処」の3ステップサイクルです。毎週決まった曜日に全ての苔玉の状態をチェックし、水分量、苔の色艶、植物の成長状況を記録。そのデータを基に、問題が顕在化する前に水やり頻度の調整や環境の改善を行います。この方法により、苔玉の寿命を平均して2倍以上延ばすことができ、常に美しい状態を保てるようになりました。就職活動でポートフォリオとして持参する際も、「継続的な管理能力」をアピールできる重要なスキルとなっています。

私が3年間で学んだ苔玉管理の失敗パターン

後手に回った管理で失った苔玉たち

僕の苔玉管理における最大の失敗は、問題が起きてから慌てて対処する後手の管理でした。3年間で約30個の苔玉を作りましたが、そのうち8個を枯らしてしまった経験があります。

初年度の失敗記録を振り返ると、以下のようなパターンが繰り返されていました:

| 失敗時期 | 症状 | 後手対応の結果 |

|---|---|---|

| 1ヶ月目 | 苔の色が黄色く変色 | 水やりを増やしたが手遅れ |

| 3ヶ月目 | 植物の葉が落ち始める | 肥料を与えたが根腐れ進行 |

| 6ヶ月目 | 苔玉全体がぐらつく | 土を足したが構造的に崩壊 |

失敗から見えた予防メンテの重要性

特に印象的だったのは、お気に入りのフィカス苔玉を失った時のことです。葉っぱが3枚落ちた段階で「まだ大丈夫」と判断し、半分以上の葉が落ちてから慌てて植え替えを試みましたが、既に根の状態が悪化しており救えませんでした。

この失敗をきっかけに、予防メンテの概念を取り入れるようになりました。現在は問題が表面化する前の段階で、定期的な点検と予防的な手入れを行うシステムを確立しています。

症状が出てからの治療的アプローチではなく、健康な状態を維持する予防的アプローチに切り替えたことで、この1年間で枯らした苔玉はゼロ個。就活でのポートフォリオ作品としても、長期間美しい状態を保てる作品を制作できるようになりました。

問題発生前に実践する予防メンテの具体的チェック項目

実際の苔玉管理で僕が開発した予防メンテのチェック項目は、毎日・週次・月次の3段階に分けて実施しています。この体系的なアプローチにより、苔玉の寿命を平均2倍以上延ばすことができました。

毎日の予防メンテ項目(30秒チェック)

朝の出勤前に実践している日常チェックです。苔の色艶確認では、健康な苔は鮮やかな緑色を保っていますが、黄色っぽくなっている部分は水分不足のサインです。土玉の重量感は指で軽く持ち上げて確認し、通常より軽く感じたら翌日水やりの合図として記録します。

| チェック項目 | 正常な状態 | 注意が必要な状態 |

|---|---|---|

| 苔の色 | 鮮やかな緑色 | 黄色・茶色の変色 |

| 土玉の重さ | ずっしり感がある | 軽く感じる |

| 植物の葉 | ピンと立っている | しおれや下向き |

週次・月次の詳細予防メンテ

週次チェックでは、苔玉の底面を確認し、根が出すぎていないか、カビの発生がないかを点検します。僕の経験では、根が1cm以上伸びている場合は翌週にトリミングが必要です。

月次の予防メンテでは、置き場所の湿度測定と、苔玉全体の形状チェックを実施。形が崩れ始めている箇所には、予防的に苔を補強することで、大きな修復作業を避けられます。この予防メンテシステムにより、緊急対応が必要になるケースを80%削減できました。

季節ごとの予防メンテスケジュールと実践方法

苔玉の美しさを長期間維持するためには、問題が起きてから対処するのではなく、季節の変化に合わせた予防メンテが重要です。私が3年間で確立した、季節ごとの管理スケジュールをご紹介します。

春の予防メンテナンス(3-5月)

春は苔玉が最も活発に成長する時期です。この時期の予防メンテでは、成長促進と形状維持に重点を置きます。

| 実施項目 | 頻度 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 苔の状態確認 | 週1回 | 変色部分の早期発見・除去 |

| 水やり調整 | 2-3日に1回 | 成長期に合わせて水分量を20%増加 |

| 形状調整 | 月1回 | 伸びすぎた部分の軽いトリミング |

夏の高温対策メンテナンス(6-8月)

夏場は蒸れ対策が最優先です。私の経験では、この時期の予防メンテを怠ると、8割の苔玉が枯死のリスクを抱えます。

– 通気性確保:苔玉同士の間隔を普段の1.5倍に広げる

– 遮光対策:直射日光を避け、レースカーテン越しの光に調整

– 水やりタイミング:早朝(6-7時)または夕方(18時以降)に限定

秋冬の休眠期メンテナンス(9-2月)

成長が緩やかになる時期は、体力温存を目的とした予防メンテに切り替えます。水やり頻度を夏場の半分に減らし、月1回の総合点検で翌春への準備を整えます。特に12月から2月は、室内の暖房による乾燥対策として、加湿器の併用または霧吹きでの葉面散布を週2回実施することで、春の新芽発生率が格段に向上しました。

苔玉の状態を見極める日常観察のポイント

苔玉の健康状態を正確に把握するためには、毎日の観察が何より重要です。僕が3年間で20個以上の苔玉を管理してきた経験から、問題が深刻化する前に察知できる観察ポイントをお伝えします。

色の変化で読み取る健康サイン

苔の色は健康状態を示す最も分かりやすい指標です。健康な苔は鮮やかな緑色をしていますが、水分不足になると徐々に黄緑色に変化し、さらに進行すると茶色っぽくなります。逆に過湿状態では、苔が黒ずんだり、ぬめりを帯びたりします。

僕の失敗例では、フィカスの苔玉で苔の一部が茶色く変色し始めた際、「まだ大丈夫だろう」と放置した結果、1週間後には苔玉全体に広がってしまいました。この経験から、色の変化を見つけたら即座に予防メンテを行うルールを作りました。

触感チェックで内部状態を確認

苔玉を軽く押した時の感触も重要な判断材料です。適切な水分量の苔玉は、やや弾力があり、指で押すと少し沈んでゆっくり戻ります。

| 触感の状態 | 水分レベル | 必要な対応 |

|---|---|---|

| カチカチに硬い | 水分不足 | 即座に水やり |

| 適度な弾力 | 適正 | 現状維持 |

| ぐにゃぐにゃ | 過湿 | 風通し改善 |

植物部分の成長パターン観察

苔玉に植えた植物の新芽の出方や葉の展開速度も、健康状態を判断する重要な要素です。通常、健康な苔玉では植物が規則的に新しい葉を出し、古い葉も自然に落ちていきます。しかし、根詰まりや栄養不足が始まると、新芽の成長が止まったり、葉の色が薄くなったりします。

毎朝の観察を習慣化することで、これらの微細な変化を見逃さずに済み、大きな問題に発展する前に適切な予防メンテを実施できるようになります。

ピックアップ記事

コメント