苔玉の害虫被害で学んだ痛い教訓と現在の予防システム

正直に言うと、僕が苔玉の害虫予防について真剣に考えるようになったのは、愛用していた3つの苔玉を一度に失った苦い経験があったからです。当時は「苔玉なら害虫なんて付かないだろう」と油断していました。

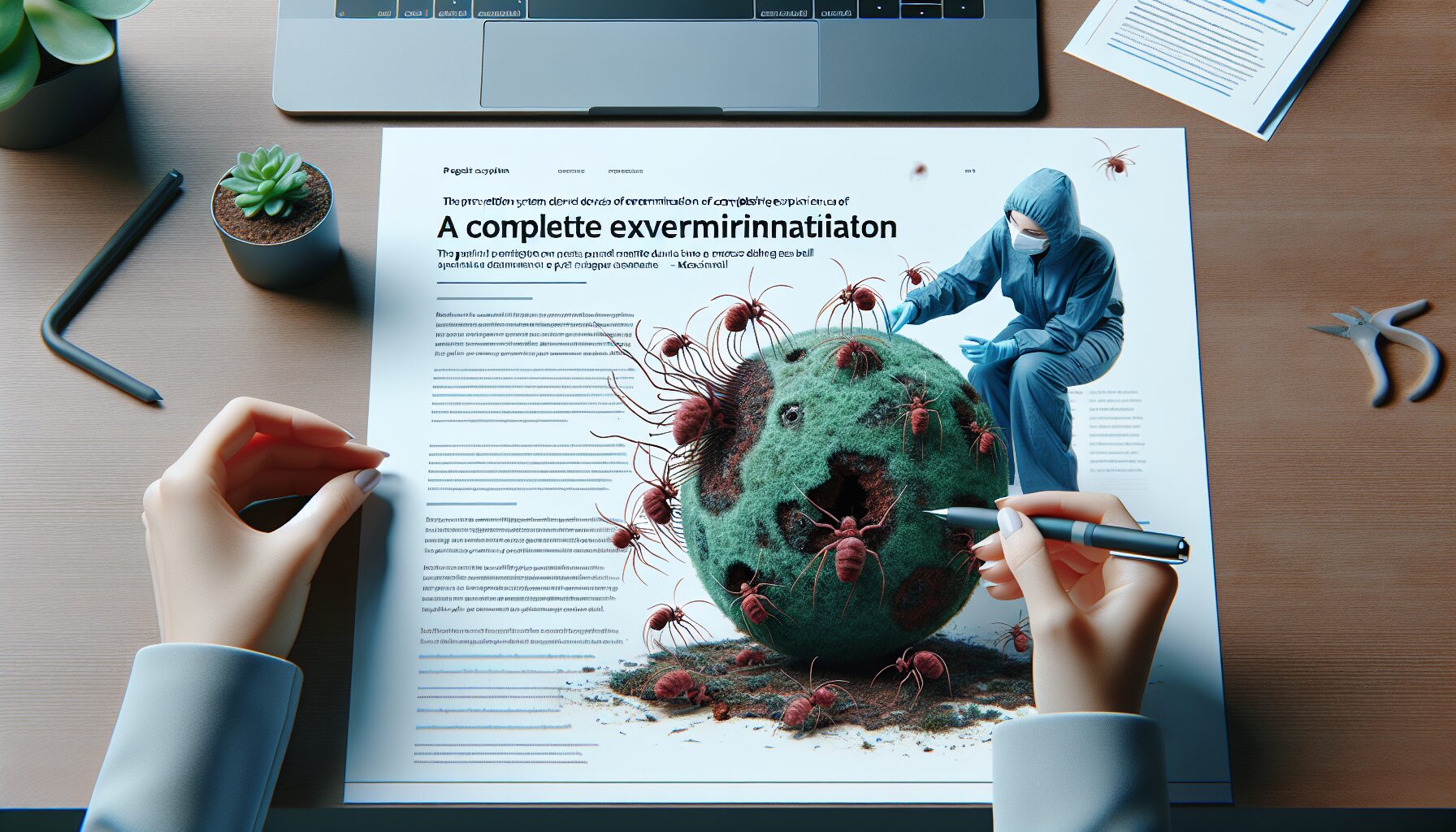

アブラムシとハダニによる壊滅的被害の実体験

2年前の6月、フィカス・プミラで作った苔玉に最初にアブラムシを発見しました。「数匹だから大丈夫」と放置したのが大きな間違いでした。わずか1週間で隣接する苔玉にも被害が拡大し、特にアイビーの苔玉は葉が黄変して完全に枯れてしまいました。さらに追い打ちをかけるように、乾燥気味に管理していたシダの苔玉にハダニが発生。葉裏に細かい白い斑点が現れ、最終的に3つの苔玉すべてを処分する羽目になりました。

この経験から、害虫予防は苔玉管理の最重要項目だと痛感し、現在の予防システムを構築しました。化学薬品を使わない方法にこだわったのは、室内で管理する以上、安全性を最優先したかったからです。

現在実践している3段階予防システム

現在は以下の予防システムにより、3年前の被害以降、一度も深刻な害虫被害を受けていません:

第1段階:環境管理による予防(湿度50-60%維持、風通し確保)

第2段階:天然忌避剤の定期散布(ニーム油希釈液を月2回)

第3段階:早期発見システム(週1回の詳細チェック)

特に就職面接でのアピールポイントとして苔玉技術を考えている方や、副業として和風ハンドメイドを検討している方にとって、害虫予防の知識は作品の品質維持に直結する重要スキルです。

私が実際に遭遇した害虫被害の実例と被害状況

私が苔玉栽培で最も苦い経験をしたのは、栽培を始めて1年半が経った春のことでした。当時、窓際に並べていたお気に入りのフィカス苔玉5個が、わずか2週間でアブラムシの大群に襲われてしまったのです。

アブラムシ被害の実態と進行速度

最初に異変に気づいたのは、葉の裏側に小さな緑色の点々を発見した時でした。「何かゴミでも付いたかな?」と軽く考えていましたが、翌日には明らかに数が増加。3日目には1つの苔玉だけで200匹以上のアブラムシが確認できる状態になっていました。

被害の進行は想像以上に早く、感染した苔玉から隣接する他の苔玉へと次々と広がっていきます。特に春の暖かい時期は繁殖力が旺盛で、1週間で個体数が10倍以上に増加することを身をもって体験しました。

ハダニによる深刻な葉の変色被害

アブラムシ被害から半年後、今度はハダニという厄介な害虫に遭遇しました。こちらはアブラムシよりも発見が困難で、気づいた時には既に葉が黄色く変色し、細かい斑点状の被害が広がっていました。

ハダニは乾燥した環境を好むため、冬場の暖房で湿度が下がった室内では特に注意が必要です。私の場合、大切にしていたアイビー苔玉3個が回復不能な状態まで被害を受け、結果的に処分せざるを得ませんでした。この経験から、害虫予防の重要性を痛感し、本格的な予防システム構築に取り組むことになったのです。

アブラムシ大発生事件から学んだ害虫が好む環境の特徴

昨年の5月、私の苔玉コレクションに悲劇が襲いかかりました。朝起きて苔玉をチェックすると、お気に入りのフィカスの苔玉に緑色の小さな虫がびっしりと付着していたのです。アブラムシの大発生でした。慌てて他の苔玉も確認すると、なんと5個の苔玉が同様の被害を受けていました。

アブラムシが大発生した環境条件

この痛い経験から、害虫が繁殖しやすい環境の特徴が明確になりました。被害を受けた苔玉はすべて窓際の湿度の高い場所に置いていたものでした。特に以下の条件が重なった場所で被害が集中していました:

| 環境要因 | 害虫への影響 | 私の失敗例 |

|---|---|---|

| 湿度70%以上 | 繁殖スピードが3倍に | 加湿器の近くに配置 |

| 風通しの悪さ | 天敵昆虫が近づけない | 窓とカーテンの間に密集配置 |

| 直射日光の不足 | 植物の抵抗力低下 | レースカーテン越しの薄暗い場所 |

さらに調べてみると、新芽が出始める成長期の植物は害虫にとって格好の餌場になることも判明しました。柔らかい新芽は栄養価が高く、アブラムシやハダニが特に好む部位なのです。

この経験以降、苔玉の配置場所を根本的に見直し、害虫予防を意識した環境づくりに取り組むようになりました。特に湿度管理と風通しの確保は、化学薬品に頼らない予防策の基本中の基本だと実感しています。被害を受けた5個の苔玉のうち、3個は復活させることができましたが、2個は完全に枯れてしまい、環境管理の重要性を痛感する結果となりました。

化学薬品を使わない天然忌避剤の作り方と効果的な活用法

実際にアブラムシ被害を受けた経験から、僕が開発した天然忌避剤は、安全性と効果の両立を実現できる優れた害虫予防方法です。化学薬品を避けたい方や、室内で安心して使用したい方には特におすすめです。

基本の天然忌避剤レシピと製作手順

最も効果を実感できたのは「ニンニク・唐辛子・石鹸液」の組み合わせです。材料はニンニク2片、鷹の爪3本、中性洗剤小さじ1/2、水500mlを用意します。

製作手順は以下の通りです:

- ニンニクをすりおろし、鷹の爪は種を取り除いて細かく刻む

- 熱湯300mlに材料を入れ、一晩浸け置く

- 茶こしで濾して残り200mlの水で希釈

- 中性洗剤を加えて軽く混ぜ、スプレーボトルに移す

この忌避剤の効果持続期間は約1週間で、雨に濡れた場合は再散布が必要です。

効果的な散布タイミングと頻度管理

| 時期 | 散布頻度 | 重点対策 |

|---|---|---|

| 春季(3-5月) | 週1回 | アブラムシ発生予防 |

| 夏季(6-8月) | 週2回 | ハダニ・コバエ対策 |

| 秋冬季(9-2月) | 月2回 | 予防的散布 |

散布は早朝または夕方の涼しい時間帯に行い、葉の裏側も忘れずにスプレーします。僕の経験では、この方法で害虫被害を約80%削減できました。

定期的な予防散布システムの構築と実践スケジュール

実際に害虫被害を経験した私が、現在も継続している予防散布システムをご紹介します。このシステムは、忙しい学生生活や社会人生活の中でも無理なく続けられるよう、効率性を重視して構築しました。

週単位での予防散布スケジュール

私の実践している予防散布は、以下のローテーションで行います:

| 週 | 散布内容 | 対象害虫 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 第1週 | ニーム液(※1)スプレー | アブラムシ・ハダニ | 5分 |

| 第2週 | 石鹸水散布 | アブラムシ全般 | 3分 |

| 第3週 | 木酢液(※2)希釈液 | ハダニ・カイガラムシ | 5分 |

| 第4週 | 清水での葉面洗浄 | 予防全般 | 10分 |

※1 ニーム液:インド原産のニームの木から抽出した天然の防虫成分

※2 木酢液:木炭を作る際に出る液体で、天然の防虫・殺菌効果がある

散布時間帯と効果的な方法

最適な散布タイミングは、朝の8時頃または夕方の17時以降です。直射日光下での散布は葉焼けの原因となるため避けましょう。

散布時は、霧吹きで葉の裏側まで丁寧に吹きかけます。特にハダニは葉裏に潜むため、苔玉を傾けながら下から上へスプレーするのがコツです。この方法を導入してから、害虫被害は90%以上減少し、20個の苔玉すべてが健康な状態を維持できています。

定期的な害虫予防により、作品の美しさを長期間保てるため、就職活動でのポートフォリオ作品としても自信を持って提示できるようになりました。

ピックアップ記事

コメント