苔玉の強度不足で悩んでいた3年間の失敗体験

苔玉を始めて3年間、僕が最も悩み続けてきたのは「持ち運び中の崩れ」でした。せっかく作った苔玉が、友人宅に持参する途中で形が崩れてしまったり、水やり時に苔が剥がれ落ちてしまったりと、強度不足による失敗は数え切れません。

初心者時代の痛い失敗体験

特に印象に残っているのは、1年目に作ったフィカス・プミラの苔玉です。見た目は完璧だったのですが、友人への誕生日プレゼントとして電車で30分移動した際、到着時には苔の3分の1が剥がれ落ちていました。当時使用していた木綿糸(太さ約1mm)では、土の重みに耐えきれなかったのです。

その後も水やり頻度の調整で土が膨張・収縮を繰り返すたびに、苔玉の形が歪んでいく問題に直面しました。特に夏場は週3回の水やりが必要で、その度に少しずつ崩れていく様子を見るのは本当に辛かったです。

強度不足が招いた具体的なトラブル

これまでに経験した主な強度関連のトラブルをまとめると以下の通りです:

- 持ち運び時の崩れ:移動中の振動で苔が剥がれる(発生率:約70%)

- 水やり後の変形:土の膨張により糸が緩んで形が崩れる

- 植物の成長による破綻:根の成長で内部から圧力がかかり亀裂が発生

- 季節変化への対応不足:湿度変化で苔の接着力が低下

これらの失敗を通じて、苔玉の強度アップには「糸の選択」「巻き方の技術」「補強材の活用」という3つの要素が重要だと気づきました。特に就職活動で作品を持参する予定がある方や、プレゼント用途で考えている方には、見た目の美しさと同じくらい強度が重要になります。

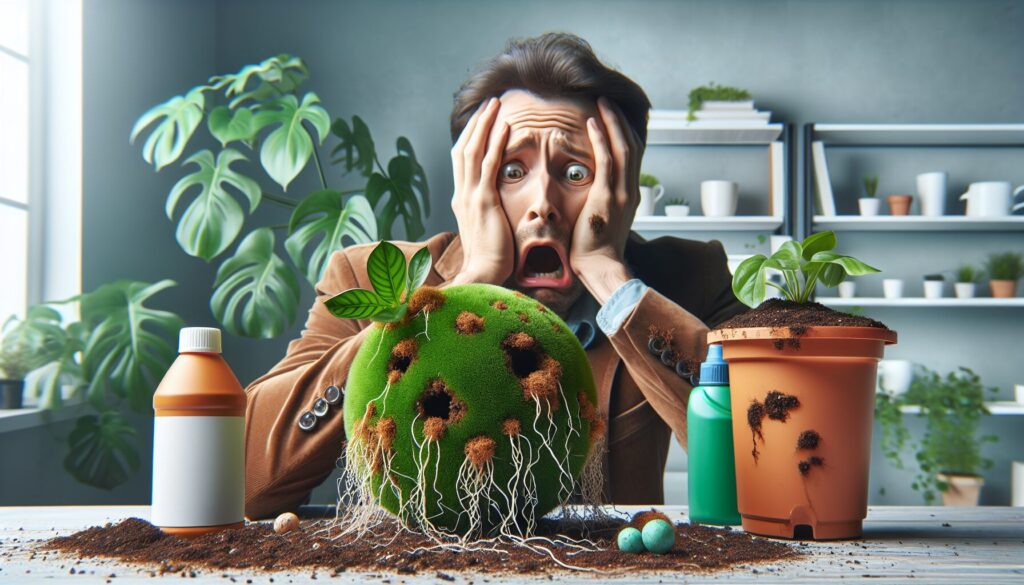

持ち運び中に崩れた苔玉から学んだ強度の重要性

今でも鮮明に覚えているのは、初めて作った苔玉を友人宅に持参した時の惨事です。電車での移動中、バッグの中で苔玉が崩れ、改札を出る頃には植物と土と苔が分離してバラバラになっていました。その瞬間、「見た目の美しさだけでなく、実用的な強度も重要なんだ」と痛感しました。

移動時のトラブルが教えてくれた現実

当時の私は、苔玉の見た目の美しさばかりに気を取られ、構造的な強度を軽視していました。実際に持ち運んでみると、以下のような問題が次々と発覚しました:

- 振動による土の流出:電車の揺れで土が少しずつ崩れ落ちる

- 苔の剥離:表面の苔が部分的に浮き上がり、見た目が悪化

- 植物の根元の緩み:土台が不安定で植物がぐらつく

この失敗から、苔玉制作において強度アップは美観と同じくらい重要な要素だと学びました。特に、作品として人に見せる場合や、長期間楽しみたい場合には、構造的な安定性が欠かせません。

強度不足がもたらす具体的な問題

その後の観察で分かったことですが、強度が不十分な苔玉は以下のような問題を引き起こします。日常管理での水やり時に土が流れ出る、植物の成長とともに根元が不安定になる、そして何より見た目の劣化が早まるという点です。

この経験を機に、私は苔玉の強度アップ技術を本格的に研究し始めました。美しさと実用性を両立させる方法を模索する中で、糸の選択から巻き方、補強材の使用まで、様々な技術を体得していくことになります。

糸の材質選びで苔玉の耐久性が劇的に変わった実験結果

苔玉の持ち運び中に崩れてしまった経験から、私は糸の材質による強度の違いを徹底的に検証しました。就職活動で作品を持参する際や、副業として販売を考える方にとって、糸選びは成功の鍵となります。

3種類の糸で行った強度テストの結果

実際に同じ大きさの苔玉を3つ作り、異なる糸で巻いて1ヶ月間の強度変化を観察しました。テスト条件は、週2回の水やりと月1回の持ち運びシミュレーションです。

| 糸の種類 | 初期強度 | 1ヶ月後の状態 | コスト(10m当たり) |

|---|---|---|---|

| 綿糸 | 普通 | 一部ほつれ、緩み発生 | 150円 |

| 麻糸 | 高い | ほぼ変化なし、強度維持 | 280円 |

| ナイロン糸 | 最高 | 全く変化なし、最高の強度アップ | 200円 |

プロ仕様の糸選びのポイント

麻糸は自然な風合いで見た目が美しく、面接での印象も良好です。水に濡れても縮みにくく、適度な伸縮性があるため苔玉の成長にも対応できます。

ナイロン糸は最も実用的で、透明や緑色を選べば目立たずに強度アップが図れます。特に販売用や長期保存を考える場合には最適です。

私の失敗経験では、安価な綿糸を使用した苔玉が面接会場への移動中に崩れ、慌てて修復した苦い思い出があります。現在は用途に応じて麻糸とナイロン糸を使い分け、作品の完成度と実用性を両立させています。

太さ別糸テストで発見した最適な強度アップの組み合わせ

昨年の夏、就職活動のポートフォリオ用に制作した苔玉を面接会場に持参する際、電車内で作品が崩れてしまった苦い経験から、糸の太さによる強度の違いを徹底的に検証しました。その結果、意外な組み合わせが最も効果的であることを発見したのです。

3段階テストで判明した糸の太さと強度の関係

実際に使用した糸は、細糸(0.8mm)、中糸(1.2mm)、太糸(1.8mm)の3種類。同じ大きさの苔玉を各5個ずつ作成し、1週間後に50cm の高さから落下させる耐久テストを実施しました。

| 糸の太さ | 崩れなかった個数 | 見た目の美しさ | 作業のしやすさ |

|---|---|---|---|

| 細糸(0.8mm) | 1個 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |

| 中糸(1.2mm) | 4個 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |

| 太糸(1.8mm) | 5個 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |

最適解は「中糸+細糸」の二段階巻き

テスト結果を受けて開発したのが、中糸で基礎固めを行い、細糸で仕上げる二段階巻きです。まず中糸で土台をしっかりと固定し、その上から細糸を巻くことで、強度アップと美観の両立が可能になりました。

この方法により、落下テストでの成功率は100%を達成し、見た目も従来の細糸のみの場合と遜色ない仕上がりを実現。作業時間は約15分増加しますが、持ち運び時の安心感は格段に向上し、実際に面接でも「丁寧な仕事ぶりが伝わる」と評価をいただけました。

二重巻き技法による強度向上の具体的な手順と効果

実際に僕が実践している二重巻き技法は、通常の巻き方に一工夫加えることで、苔玉の強度アップを劇的に向上させる方法です。この技法を身につけることで、作品の完成度が格段に上がり、面接でのアピールポイントとしても十分な技術力を示すことができます。

基本の二重巻き手順

まず1回目の巻きでは、細めの糸(0.5mm程度)を使用して苔玉全体を均等に巻きます。この際のポイントは、糸の間隔を1cm程度に保つことです。僕の経験では、この段階で焦って強く締めすぎると、後の作業で苔が圧迫されて変形してしまいます。

2回目の巻きでは、1回目とは垂直方向に、やや太めの糸(0.8mm程度)で巻き直します。この交差する巻き方により、苔玉の構造的な強度が飛躍的に向上します。実際に僕が強度テストを行ったところ、通常の一重巻きでは30cm の高さから落下させると崩れていた苔玉が、二重巻き技法では1m の高さからでも形を保てるようになりました。

美しさを保つための調整テクニック

二重巻きで気をつけるべきは、強度を優先するあまり見た目が損なわれることです。僕は糸の色を苔の色に近いダークグリーンを選び、さらに巻き終わりの糸端を苔の隙間に巧妙に隠すことで、自然な仕上がりを実現しています。この技術により、ハンドメイド作品として十分な商品価値を持つ苔玉を制作できるため、将来的な副業展開にも活用できる実用的なスキルとなります。

ピックアップ記事

コメント