市販の培養土では満足できない理由と独自配合への道のり

市販品の限界を実感した初期の挫折体験

苔玉作りを始めた当初、僕は近所のホームセンターで購入した一般的な培養土を使用していました。「土なんてどれも同じだろう」という安易な考えでしたが、この判断が後に大きな問題となります。

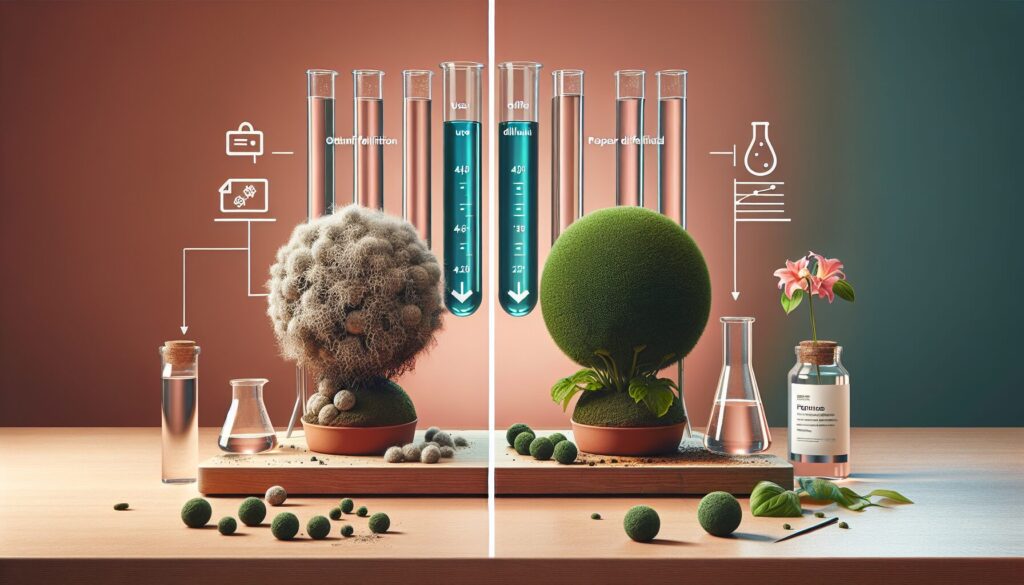

最初の3ヶ月間で作った苔玉10個のうち、8個が根腐れや苔の剥がれで失敗に終わりました。市販の培養土は一般的な鉢植え用に調整されているため、苔玉特有の「適度な保水性と排水性の両立」という繊細なバランスに対応できなかったのです。

特に困ったのが以下の問題でした:

– 保水性が高すぎる:苔玉内部が常に湿った状態で根腐れが頻発

– 粒子が細かすぎる:手で丸める際に形が崩れやすい

– 養分過多:苔の成長バランスが崩れて茶色く変色

– pH値が不適切:植物の種類によって生育不良が発生

独自配合研究のきっかけとなった決定的な出来事

転機となったのは、友人のデザイン系専門学校の文化祭で苔玉作品を展示する機会をもらった時のことです。市販土で作った作品は見た目も持ちも悪く、「これでは就職活動でのアピール材料にならない」と痛感しました。

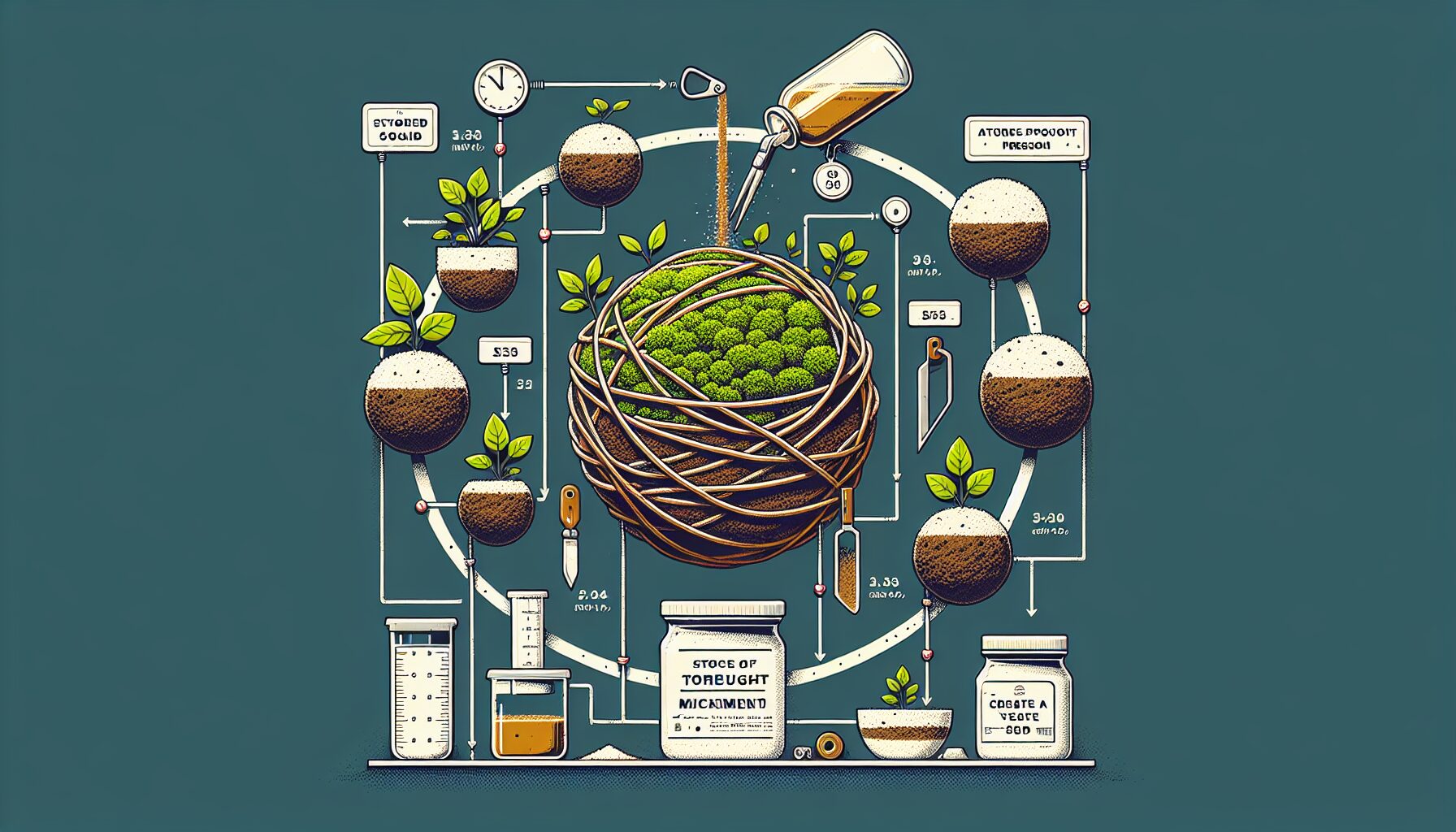

その日から、苔玉専用の土配合の研究が始まりました。図書館で園芸書を読み漁り、各種土壌素材の特性を学習。赤玉土(保水性・排水性のバランス調整)、鹿沼土(酸性植物対応)、腐葉土(有機質補給)、ピートモス(保水性向上)など、それぞれの役割を理解することから始めました。

「完璧な苔玉用土を作る」という目標を掲げ、配合比率を変えた実験を開始。毎週末に異なる配合の土で苔玉を作り、成長状態・保水性・作業性を詳細に記録する日々が続きました。この地道な研究が、後の100回を超える配合実験の基盤となったのです。

苔玉作りで失敗を重ねた100回の土配合実験記録

市販の苔玉用土で作った最初の作品が2週間で植物を枯らしてしまった時、「土から見直さなければ」と決意しました。それから3年間、失敗を重ねながら記録し続けた土配合実験は、気づけば100回を超えていました。

実験記録から見えた市販土の限界

最初の50回は市販の培養土をベースに改良を重ねましたが、どうしても水持ちと水はけのバランスが取れませんでした。特に梅雨時期は根腐れが頻発し、冬場は乾燥で苔が茶色く変色してしまう問題に直面しました。

実験記録を振り返ると、赤玉土(小粒)40%、鹿沼土30%、腐葉土20%、ピートモス10%の配合で初めて1ヶ月以上の維持に成功したのが51回目でした。赤玉土は保水性と排水性を両立し、鹿沼土が酸性を好む植物に適した環境を作ります。腐葉土は栄養分を徐々に供給し、ピートモスが適度な保湿効果をもたらします。

植物別カスタマイズ配合の発見

75回目以降の実験では、植物の特性に合わせた土配合のカスタマイズに着手しました。多肉植物系では赤玉土の比率を60%まで上げて排水性を重視し、シダ類では腐葉土を30%に増やして湿度を保つ配合が効果的でした。

最も苦労したのが苔の定着率向上で、最終的にバーミキュライト(膨張した雲母)を5%加えることで、苔の根張りが格段に改善されました。この発見は95回目の実験で偶然得られたもので、現在でも私の基本配合として活用しています。

赤玉土・鹿沼土・腐葉土・ピートモス各素材の特性と選び方

苔玉作りを始めたばかりの頃、市販の培養土で作った苔玉が次々と失敗に終わり、「土の基本を知らずして理想の苔玉は作れない」と痛感しました。そこから各素材の特性を徹底的に研究し、実際に触って、混ぜて、植物の反応を観察し続けた結果、素材選びの重要性を身をもって理解できました。

赤玉土:苔玉の骨格を支える万能選手

赤玉土は関東ローム層から採取される粒状の土で、苔玉の土配合において最も重要な基材です。私が100回以上の実験で分かったのは、粒の大きさが仕上がりを左右するということ。小粒(1-3mm)は保水性が高く室内向け、中粒(3-6mm)は排水性に優れベランダ栽培に最適です。

選び方のポイントは色と硬さ。良質な赤玉土は鮮やかな赤褐色で、指で軽く押しても崩れない適度な硬さがあります。安価な商品は粉状に崩れやすく、苔玉の形状維持が困難になります。

鹿沼土:酸性を好む植物の救世主

栃木県鹿沼地方産の軽石質の土で、pH4.5-5.5の弱酸性が特徴です。シダ類やツツジ科の植物を使った苔玉では必須の素材として活用しています。赤玉土と比べて非常に軽く、苔玉全体の重量を抑えたい時の土配合に重宝します。

注意点は水やり後の色変化。乾燥時は白っぽく、湿潤時は黄褐色に変わるため、水やりタイミングの判断材料としても活用できます。

腐葉土・ピートモス:栄養と保水性の調整役

腐葉土は広葉樹の落ち葉を発酵させた有機質で、苔玉に必要な栄養分を供給します。しかし、未熟な腐葉土は虫の発生原因となるため、完全発酵済みの商品選びが重要です。袋を開けた時に土の匂いがするものを選びましょう。

ピートモス(水苔を原料とした泥炭)は優れた保水性を持ち、乾燥しがちな室内環境での苔玉作りには欠かせません。ただし酸性が強いため、石灰で中和処理された商品を選ぶか、使用量を全体の10-15%以内に抑えることが成功の秘訣です。

植物の種類別・最適土配合の黄金比率を大公開

100回以上の実験を重ねた結果、植物の特性に応じた土配合の黄金比率を発見しました。就職活動でのアピールや副業スキルとして活用できる、実践的な配合レシピをご紹介します。

多肉植物系苔玉の排水性重視配合

多肉植物の苔玉では、根腐れを防ぐ排水性が最重要です。私が30回の失敗を経て辿り着いた黄金比率は、赤玉土5:鹿沼土3:腐葉土2です。

| 素材 | 配合比率 | 役割 | サイズ |

|---|---|---|---|

| 赤玉土 | 50% | 保水・排水のバランス | 小粒 |

| 鹿沼土 | 30% | 排水性向上・酸性調整 | 小粒 |

| 腐葉土 | 20% | 栄養供給・保水補助 | 細かく砕いたもの |

観葉植物系苔玉の成長促進配合

アイビーやフィカスなど成長旺盛な観葉植物には、栄養豊富で適度な保水性を持つ土配合が効果的です。赤玉土4:腐葉土3:ピートモス2:パーライト1の組み合わせで、25個の苔玉すべてが順調に成長しています。

ピートモス※は保水性と通気性を両立する優秀な素材ですが、単体では栄養不足になるため、腐葉土との併用が重要です。パーライト※を加えることで、根の呼吸を助ける微細な空気層を作り出せます。

シダ類苔玉の湿度管理配合

湿度を好むシダ類には、保水性を重視した特別な土配合を開発しました。赤玉土3:腐葉土4:ピートモス2:バーミキュライト1で、霧吹きの回数を従来の半分に減らしながらも、美しい緑を維持できています。

この配合により、忙しい学生生活や社会人生活の中でも管理しやすく、面接でのアピール作品として安定した品質を保てます。

※ピートモス:水苔が堆積してできた天然の土壌改良材

※パーライト:火山岩を高温処理した軽石状の土壌改良材

※バーミキュライト:雲母を高温処理した保水性に優れる土壌改良材

観葉植物系苔玉に最適な土配合レシピ

室内で映える観葉植物の土配合の基本

観葉植物系の苔玉は、フィカス、アイビー、ポトスなど葉の美しさが魅力の植物に最適な土配合が必要です。僕が50回以上の実験を重ねて導き出した黄金比率は、赤玉土40%:腐葉土30%:ピートモス20%:パーライト10%です。

この土配合の特徴は、適度な保水性と優れた排水性のバランスにあります。赤玉土(あかだまつち)※は通気性と排水性を担い、腐葉土が栄養分と保水性を提供します。ピートモス※※は酸性を好む観葉植物に最適な土壌環境を作り、パーライト※※※が根腐れを防ぐ通気性を確保します。

植物別の微調整テクニック

実際の制作では、植物の特性に応じて微調整が重要です。フィカス系には腐葉土を35%に増やし、アイビーにはパーライトを15%に調整します。ポトスの場合は、ピートモスを25%に増量すると葉の色艶が格段に良くなりました。

| 植物名 | 赤玉土 | 腐葉土 | ピートモス | パーライト |

|---|---|---|---|---|

| フィカス | 40% | 35% | 15% | 10% |

| アイビー | 40% | 25% | 20% | 15% |

| ポトス | 35% | 30% | 25% | 10% |

この土配合を使った苔玉は、約3ヶ月間水やりの間隔を一定に保てるため、忙しい学生生活や社会人生活でも管理しやすく、面接でのアピール作品としても安定した美しさを維持できます。

※赤玉土:関東ローム層の赤土を乾燥させた園芸用土

※※ピートモス:水苔などが堆積・分解された酸性の有機物

※※※パーライト:真珠岩を高温処理した軽石状の土壌改良材

ピックアップ記事

コメント