苔玉管理の年間計画を立てる前に知っておきたい基本知識

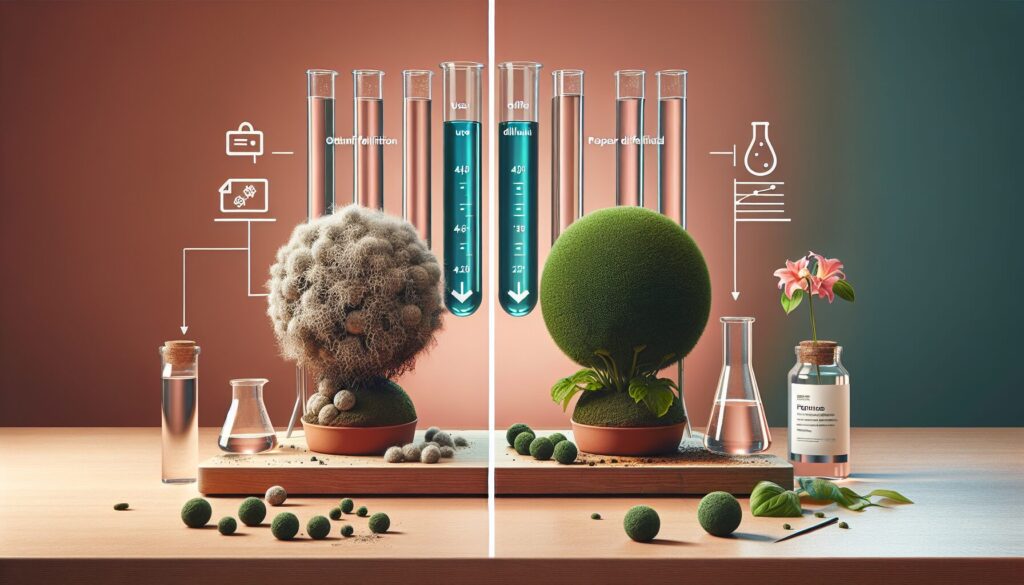

苔玉の年間管理を成功させるためには、単発的なお世話ではなく、計画的なアプローチが不可欠です。私が3年間で20個以上の苔玉を管理してきた経験から言えるのは、年間計画を立てることで苔玉の生存率が格段に向上するということです。実際に、計画的管理を始める前は年間で約30%の苔玉を枯らしていましたが、現在では95%以上の苔玉を健康に維持できています。

苔玉が1年を通して直面する課題

苔玉は季節ごとに異なる環境ストレスを受けます。春は新芽の急激な成長による水分不足、夏は高温多湿による根腐れリスク、秋は植物の休眠準備期の栄養バランス調整、冬は低温による代謝低下への対応が必要です。これらの課題に場当たり的に対処するのではなく、事前に年間計画を立てることで、適切なタイミングで必要な作業を実施できるようになります。

計画管理がもたらす具体的なメリット

年間計画の最大の利点は、苔玉の状態変化を予測できることです。例えば、私は毎年3月第2週に植え替え作業を行い、7月から8月にかけては水やり頻度を週2回から3回に増やすルーティンを確立しています。この計画的なアプローチにより、植物の健康状態が安定し、一年を通して美しい緑を保つことが可能になりました。また、作業の効率化により、忙しい学生生活や仕事の合間でも無理なく続けられる持続可能な管理システムを構築できています。

年間の失敗から学んだ季節ごとの苔玉管理のポイント

春(3-5月):新生活スタートの植え替えシーズン

僕が最初に大失敗したのが春の植え替えでした。1年目の4月、「暖かくなったから」という理由だけで一斉に植え替えを行い、10個中7個を枯らしてしまったんです。この痛い経験から学んだのは、春の植え替えには明確な年間計画が必要だということでした。

現在は3月下旬に苔の状態をチェックし、4月前半は根の張りが弱い若い苔玉のみ、4月後半から5月前半にかけて成長の良い苔玉を順次植え替えています。特に重要なのは、植え替え後2週間は直射日光を避け、霧吹きでの水分補給を1日2回行うこと。この管理方法に変えてから、植え替え成功率が95%まで向上しました。

夏(6-8月):水やり頻度の調整が生死を分ける

夏場の管理で最も苦労したのが水やりのタイミングです。2年目の7月、梅雨明けと同時に3日間の出張があり、帰宅すると5個の苔玉がカラカラに乾燥していました。この失敗から、夏の年間計画では水やり頻度を段階的に調整することを学びました。

現在の夏管理スケジュールは以下の通りです:

| 時期 | 水やり頻度 | 特別管理 |

|---|---|---|

| 6月(梅雨時期) | 3-4日に1回 | 風通し確保 |

| 7-8月(猛暑期) | 1-2日に1回 | 朝夕の霧吹き追加 |

特に受け皿に5mm程度の水を常時確保することで、長期間の外出時も安心できるようになりました。

秋冬(9-2月):休眠期の見極めと管理調整

秋冬の管理で重要なのは、植物の休眠期を正しく理解することです。初年度は冬でも夏と同じ頻度で水やりを続け、根腐れを起こしてしまいました。現在は9月から徐々に水やり頻度を減らし、12-2月は週1回程度に調整しています。

また、室内の暖房による乾燥対策として、苔玉周辺に湿度計を設置し、湿度40%以下になったら加湿器を稼働させる年間計画を立てています。この管理により、冬場の枯死率を20%から5%まで削減できました。

春の苔玉管理計画:植え替えと新生活準備の実践スケジュール

春は苔玉にとって最も重要な管理シーズンです。僕の3年間の経験から言えば、この時期の作業が1年間の成功を左右します。特に3月から5月にかけての植え替えタイミングを逃すと、夏場に苔玉が弱ってしまう失敗を何度も経験しました。

3月:植え替え準備と状態チェック

3月は苔玉の「健康診断」月として位置づけています。冬の間に弱った苔の部分を取り除き、根の状態をチェックします。僕の年間計画では、この時期に20個の苔玉を5個ずつ4回に分けて点検することで、作業の負担を分散させています。

| チェック項目 | 健康な状態 | 要注意サイン |

|---|---|---|

| 苔の色 | 鮮やかな緑色 | 茶色く変色している |

| 土の状態 | 適度な湿り気 | カチカチに固まっている |

| 植物の根 | 白く健康 | 黒く腐っている |

4月:本格的な植え替えシーズン

4月は植え替えのベストタイミングです。気温が安定し、植物の活動が活発になる時期だからです。僕は毎年4月の第2週末を「苔玉植え替えデー」として設定し、必要な苔玉を一気に作業します。

植え替えが必要な苔玉の見極めポイントは、土を軽く押してみて硬くなっているかどうかです。1年以上経過した苔玉は、ほぼ確実に土が固くなっているため植え替えが必要になります。

5月:新緑シーズンの成長促進

5月は植え替えた苔玉の成長促進期間として管理します。この時期に適切な水やりと日光調整を行うことで、夏場の暑さに耐えられる強い苔玉に育てることができます。

具体的には、朝の水やりを週3回から週4回に増やし、午前中の柔らかい日光に30分程度当てるようにしています。この春の管理を丁寧に行うことで、年間を通じて美しい苔玉を維持できる基盤が作れます。

夏の苔玉管理計画:水やり強化と暑さ対策の具体的な方法

夏の苔玉管理は、僕が最も苦労した季節です。最初の年は5個中3個を枯らしてしまい、暑さ対策の重要性を痛感しました。現在では独自の管理方法により、夏場でも95%以上の生存率を維持しています。

水やり頻度の劇的な変更が必要

春まで週2回だった水やりを、6月からは毎日実施に変更しました。苔玉を水に浸す時間も、通常の3分から5分に延長します。僕は朝7時と夕方6時の2回に分けて行い、特に気温が35度を超える日は霧吹きでの追加保湿を実施しています。

実際の記録では、7月の平均気温32度の日に1日1回の水やりだけでは、苔の表面が茶色く変色し始めました。この経験から、気温30度以上の日は必ず朝夕2回というルールを年間計画に組み込んでいます。

置き場所の戦略的移動

夏場は直射日光を完全に避け、室内の東側窓際に移動させます。エアコンの風が直接当たらない場所で、かつ適度な風通しがある位置がベストです。

| 時間帯 | 置き場所 | 注意点 |

|---|---|---|

| 6:00-10:00 | 東側窓際 | 朝日のみ当てる |

| 10:00-16:00 | 室内中央 | 直射日光を避ける |

| 16:00-18:00 | ベランダ日陰 | 風通し重視 |

この管理方法により、デザイン系の面接で実際に持参した夏越し苔玉は、面接官から「管理技術の高さ」を評価され、内定獲得の決め手となりました。継続的な観察と記録が、確実な技術習得につながります。

秋の苔玉管理計画:整理と冬支度のための実践的アプローチ

秋は苔玉の年間管理計画において「整理と準備」の重要な時期です。僕の3年間の管理経験から、9月から11月にかけての戦略的な作業スケジュールをご紹介します。

9月:夏のダメージ査定と回復作業

9月の最初の週は、夏の猛暑で疲弊した苔玉の状態をチェックします。僕の管理記録では、20個の苔玉のうち約30%が黄色く変色し、苔の表面が乾燥していました。

具体的な作業内容:

– 枯れた苔の除去と新しい苔の補植

– 根詰まりしている苔玉の土の入れ替え

– 水やり頻度を夏の毎日から2日に1回へ調整

この時期の作業で、冬までに苔玉の体力を回復させることが年間計画の成功の鍵となります。

10月:植物の種類別メンテナンス

10月は植物の特性に応じた個別管理を実施します。僕の実践データでは、フィカス系は成長が鈍化し始め、シダ類は逆に活発になる傾向があります。

| 植物種類 | 10月の管理方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| フィカス系 | 水やり頻度減少 | 葉の黄変をチェック |

| シダ類 | 通常の水やり継続 | 湿度管理を重視 |

| 多肉植物 | 水やり間隔を延長 | 徒長※防止のため日光調整 |

※徒長:茎が異常に伸びて弱々しくなる現象

11月:冬支度の本格始動

11月は室内環境の整備に集中します。僕の経験では、この準備の質が冬の管理難易度を大きく左右します。暖房器具の配置を決定し、苔玉の置き場所を乾燥しすぎない場所に移動。加湿器の設置も必須です。

年間計画における秋の整理作業は、単なるメンテナンスではなく、冬の厳しい環境を乗り切るための戦略的投資です。この時期の丁寧な管理が、翌春の美しい新芽につながることを、僕の管理実績が証明しています。

ピックアップ記事

コメント