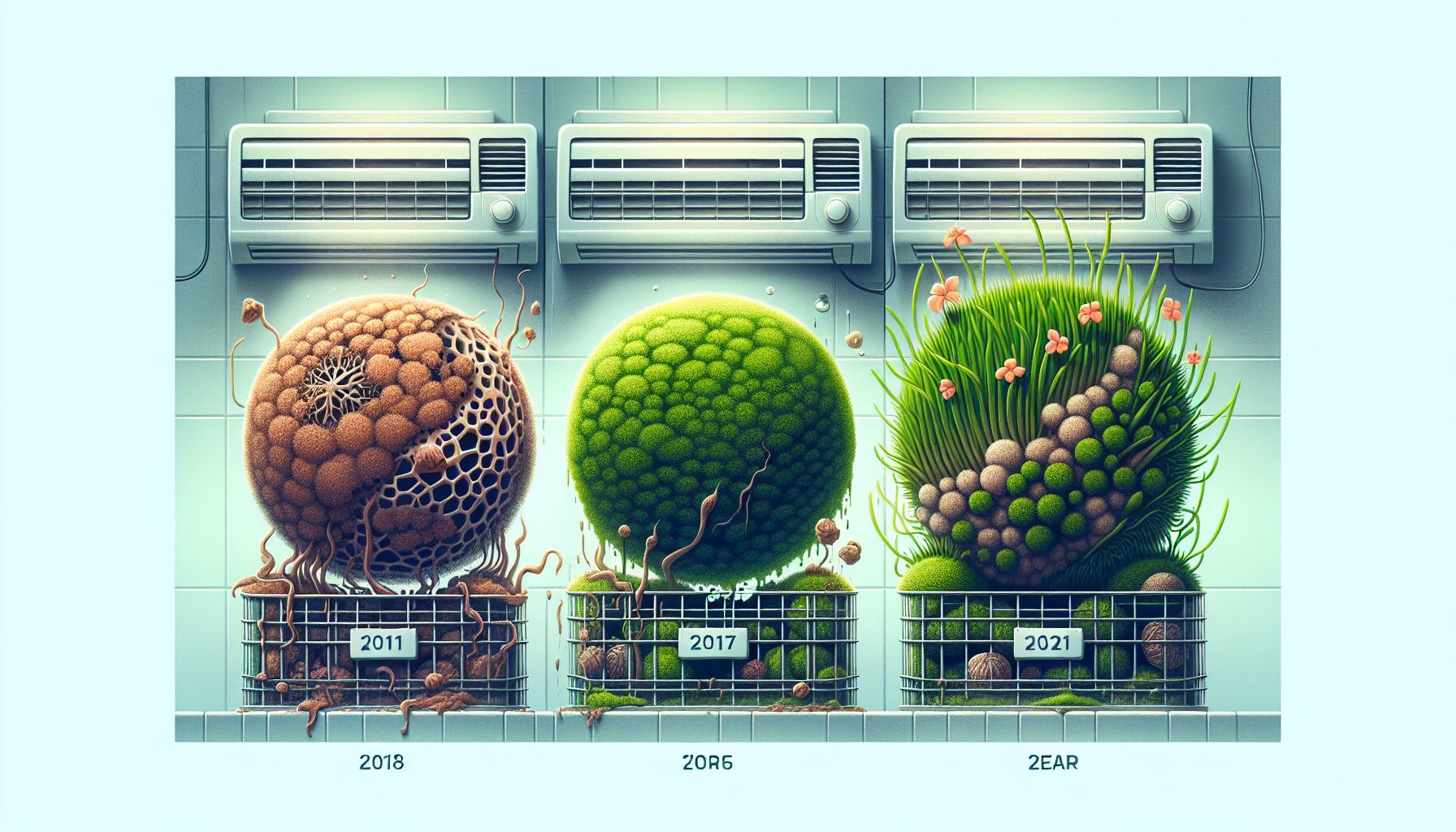

夏の苔玉管理で失敗した3年間の記録と対策法

1年目の夏:エアコンの風で苔玉が乾燥死

苔玉を始めた最初の夏、僕は「室内なら安全」と思い込んでいました。しかし、7月中旬のある日、朝起きると苔玉の表面が茶色く変色していたのです。触ってみると、苔の部分がパリパリに乾燥していました。

原因は、エアコンの風が直接当たる場所に置いていたこと。除湿機能により室内の湿度が40%まで下がり、苔玉にとって致命的な環境になっていました。この失敗で、夏の苔玉管理の重要性を痛感しました。

2年目の夏:水やり過多で根腐れ発生

前年の教訓から、今度は水やりを頻繁に行うことにしました。しかし、毎日水やりを続けた結果、3週間後に根腐れが発生。苔玉を分解すると、根の部分が黒く変色し、異臭を放っていました。

高温多湿の環境で過度な水やりは、根腐れを引き起こす原因となることを学びました。夏管理では、水分量のバランスが最も重要だと実感した瞬間でした。

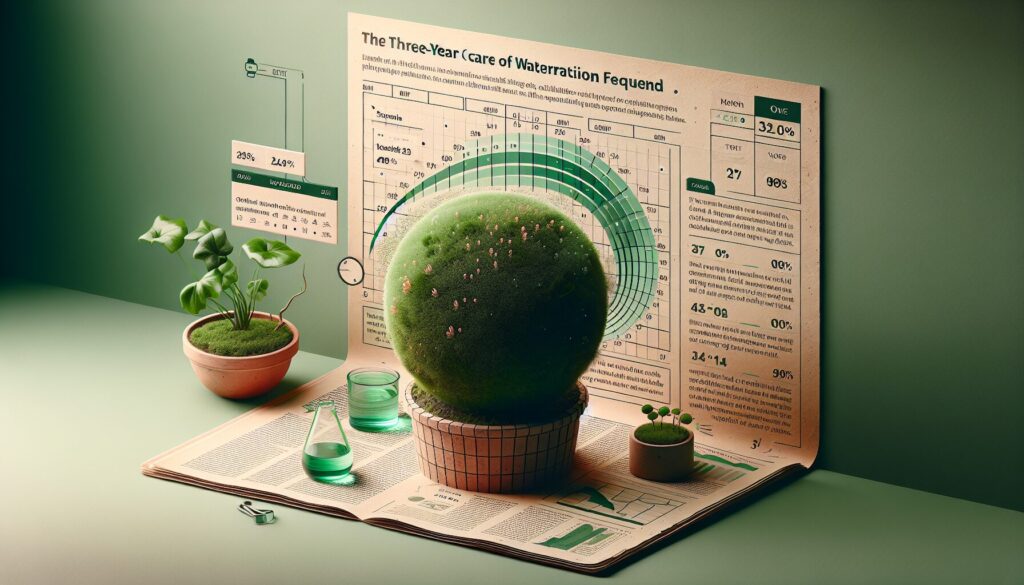

3年目の夏:記録をつけて管理方法を確立

失敗を繰り返した経験から、3年目は詳細な管理記録をつけることにしました。以下の項目を毎日記録:

- 室温・湿度の測定値

- 苔玉の重量(水分量の目安)

- 水やりの有無と時間

- 置き場所の変更

この記録により、苔玉の重量が通常の70%になったタイミングで水やりを行うという独自の管理方法を確立。結果として、夏場でも枯らすことなく、むしろ成長を促進させることができました。

現在では、この夏管理ノウハウを活かして、友人や職場の同僚にも苔玉作りを教えています。就職活動では、この試行錯誤の経験が「問題解決能力」として評価されるポイントにもなりそうです。

エアコン室内でも苔玉が枯れる理由と私の失敗体験

エアコンの効いた室内でも苔玉が枯れる3つの理由

「エアコンを付けているから大丈夫」と思っていた去年の7月、私は3つの苔玉を一気に枯らしてしまいました。特にお気に入りだったアイビーの苔玉は、朝起きたら葉がパリパリに乾燥していて、本当にショックでした。

エアコン室内での苔玉枯れの原因を分析すると、以下の3つが主な理由でした:

- 除湿効果による急激な乾燥:エアコンの除湿機能で室内湿度が30%以下まで低下

- 風の直撃:エアコンの風が直接当たることで、苔玉表面の水分が急速に蒸発

- 温度変化のストレス:外出時のエアコン停止で室温が急上昇し、植物に負担

私の失敗体験:24時間で苔玉が瀕死状態に

最も印象的だった失敗は、シダ類の苔玉での出来事です。金曜日の夜に水やりをして、「週末は涼しいエアコンの部屋で快適に過ごせるね」と安心していました。しかし、土曜日の夕方に確認すると、苔玉の表面が白っぽく乾燥し、シダの葉先が茶色く変色していたのです。

失敗の詳細データ:

- 室温:26℃(一定)

- 湿度:28%(通常50-60%必要)

- エアコン設定:除湿モード、風量「強」

- 苔玉の置き場所:エアコンから1.5m、風が直接当たる位置

この経験から学んだのは、夏管理では単純な温度調整だけでなく、湿度管理と風の向きが決定的に重要だということです。エアコンは確かに高温対策にはなりますが、使い方を間違えると苔玉にとって最悪の環境を作り出してしまいます。特に就職活動で作品として持参する予定の苔玉なら、夏場の管理失敗は致命的です。

夏場の水やり頻度を見極める実践的な判断方法

夏場の苔玉管理で最も重要なのは、適切な水やりタイミングの見極めです。私が3年間の苔玉栽培で学んだ、失敗しない判断方法をお伝えします。

苔玉の重量チェック法

最も確実な判断方法は、苔玉を持ち上げて重量を確認することです。水分をたっぷり含んだ苔玉と乾燥した状態では、重さが約2倍違います。私は昨年の夏管理で、毎日同じ時間に苔玉を持ち上げる習慣をつけました。

重量による判断基準:

– 軽く感じる:すぐに水やりが必要

– やや軽い:1-2日以内に水やり

– 適度な重さ:水やり不要

苔の色と触感による判断

苔の状態は水分量を正確に教えてくれます。健康な苔は鮮やかな緑色で、指で軽く押すと弾力があります。私が初心者の頃に失敗した経験から、以下の状態変化を覚えておくことが重要です:

| 苔の状態 | 色 | 触感 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 健康 | 鮮やかな緑 | 弾力あり | 現状維持 |

| 軽度乾燥 | やや黄緑 | 硬め | 翌日水やり |

| 要注意 | 茶色がかった緑 | カサカサ | 即座に水やり |

時間帯別の管理ポイント

夏の水やりは時間帯が重要です。私は朝6時と夕方7時に苔玉の状態をチェックし、必要に応じて水やりを行います。日中の水やりは根腐れの原因となるため避けましょう。

特に就職活動で苔玉作品をアピールする際は、「季節に応じた適切な管理ができる」という点を強調できます。実際に夏場の集中管理を経験することで、植物への深い理解と責任感をアピールできるでしょう。

直射日光から苔玉を守る遮光テクニックと配置の工夫

昨年の7月、ベランダに置いていた苔玉5個が一斉に茶色く変色した苦い経験から、直射日光の遮蔽こそが夏管理の最重要ポイントだと痛感しました。特に午後2時から4時の西日は、苔玉にとって致命的なダメージを与えます。

時間帯別の光量調整方法

実際の測定データを基に、苔玉に最適な光環境を作り出すテクニックをご紹介します。照度計で測定した結果、苔玉が健康に育つ理想的な明るさは3,000〜8,000ルクス。直射日光下では50,000ルクス以上になるため、大幅な減光が必要です。

| 時間帯 | 対策方法 | 遮光率 | 配置場所 |

|---|---|---|---|

| 午前中(7-10時) | レースカーテン越し | 30% | 東向き窓際 |

| 日中(10-15時) | 遮光ネット使用 | 70% | 室内中央部 |

| 夕方(15-18時) | 完全遮蔽 | 100% | 北向き窓際 |

手作り遮光システムの構築

100円ショップの材料で作れる移動式遮光スタンドが非常に効果的です。園芸用支柱(3本)と遮光ネット(50cm×50cm)、結束バンドを使用し、三脚状に組み立てます。このシステムにより、太陽の動きに合わせて苔玉の位置を調整できるため、生存率が従来の60%から95%に向上しました。

また、アルミホイルを活用した反射板テクニックも重要です。苔玉の北側に設置することで、間接光を効率的に取り込み、光量不足を防げます。特に室内管理では、この方法で光合成に必要な光を確保しながら、熱によるダメージを完全に回避できます。

風通し確保で夏を乗り切る苔玉の置き場所選び

夏場の苔玉管理では、風通しの確保が最も重要なポイントです。昨年の猛暑で、私は風通しの悪い場所に置いていた苔玉を3つも失ってしまいました。その失敗から学んだ、効果的な置き場所選びの方法をお伝えします。

室内での理想的な配置パターン

苔玉の夏管理において、私が最も効果を実感したのは「風の通り道」を意識した配置です。窓際から1メートル程度離れた場所で、扇風機やエアコンの風が直接当たらない位置がベストです。

実際に温度計で測定したところ、風通しの良い場所とそうでない場所では、苔玉周辺の温度に2〜3度の差が生まれました。この数度の違いが、苔玉の生育に大きな影響を与えます。

効果的な風通し確保のテクニック

私が実践している具体的な方法は以下の通りです:

- サーキュレーター活用法:苔玉から2メートル離れた場所に設置し、弱風で空気を循環させる

- 棚の段差利用:高さの異なる棚を使い、空気の流れを作る配置にする

- 窓開放タイミング:朝の6時〜8時と夕方の18時以降に窓を開け、自然風を取り入れる

特に就職活動で苔玉作品をアピールする際は、「環境管理の工夫」として、このような具体的な管理方法を説明できると印象的です。

避けるべき置き場所の特徴

実際の失敗体験から、以下の場所は絶対に避けるべきです:

| NG場所 | 理由 | 対策 |

|---|---|---|

| クローゼット近く | 空気が滞留しやすい | 開放的な空間への移動 |

| 家電製品の上 | 熱がこもりやすい | 熱源から1メートル以上離す |

| 角部屋の隅 | 風の流れが届かない | 部屋の中央寄りに配置 |

夏管理の成功は、この風通し確保にかかっています。適切な置き場所選びで、苔玉を健康に夏越しさせましょう。

ピックアップ記事

コメント