苔玉で盆栽風アレンジを始めるための基礎知識

苔玉と盆栽の技法を組み合わせた盆栽風アレンジは、従来の苔玉作りにワンランク上の技術を加えることで、より芸術性の高い作品を生み出すことができます。僕が初めて盆栽風の苔玉作りに挑戦したのは、苔玉歴2年目の春でした。それまでの苔玉は「植物を苔で包むだけ」という単純な発想でしたが、盆栽の技法を取り入れることで、小さな自然の風景を表現できることに気づいたんです。

盆栽技法を活用した苔玉の特徴

盆栽風苔玉の最大の魅力は、限られた空間に自然の風景を凝縮できる点にあります。通常の苔玉が「植物を育てる」ことに重点を置くのに対し、盆栽風アレンジでは「風景を作る」ことが主目的となります。

実際に僕が制作した作品データを見ると、以下のような違いが明確に現れました:

| 項目 | 通常の苔玉 | 盆栽風苔玉 |

|---|---|---|

| 制作時間 | 30分~1時間 | 2~4時間 |

| 使用材料数 | 3~5種類 | 8~12種類 |

| 維持管理頻度 | 週1回 | 週2~3回 |

| 完成後の満足度 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |

必要な基礎技術と習得順序

盆栽風苔玉作りには、針金かけ(植物の枝を理想の形に誘引する技術)、剪定(不要な枝を切り取り樹形を整える技術)、石組み(石を配置して自然の景観を表現する技術)の3つの基本技術が必要です。

僕の経験では、まず剪定から始めることをお勧めします。なぜなら、剪定は失敗してもやり直しが効きやすく、植物への負担も比較的少ないからです。実際、僕は最初の3ヶ月間で10個の練習用苔玉を作り、剪定技術の基礎を身につけました。その後、針金かけと石組みを段階的に習得していくことで、現在では1つの作品に複数の技法を組み合わせた複雑な風景表現が可能になっています。

私が3年間で習得した盆栽風苔玉の基本テクニック

苔玉作りを始めた当初、私は普通の丸い苔玉しか作れませんでした。しかし、盆栽の本を読み漁り、実際に盆栽教室を見学して学んだ技法を苔玉に応用することで、盆栽風の本格的な作品が作れるようになったのです。

針金による造形テクニック

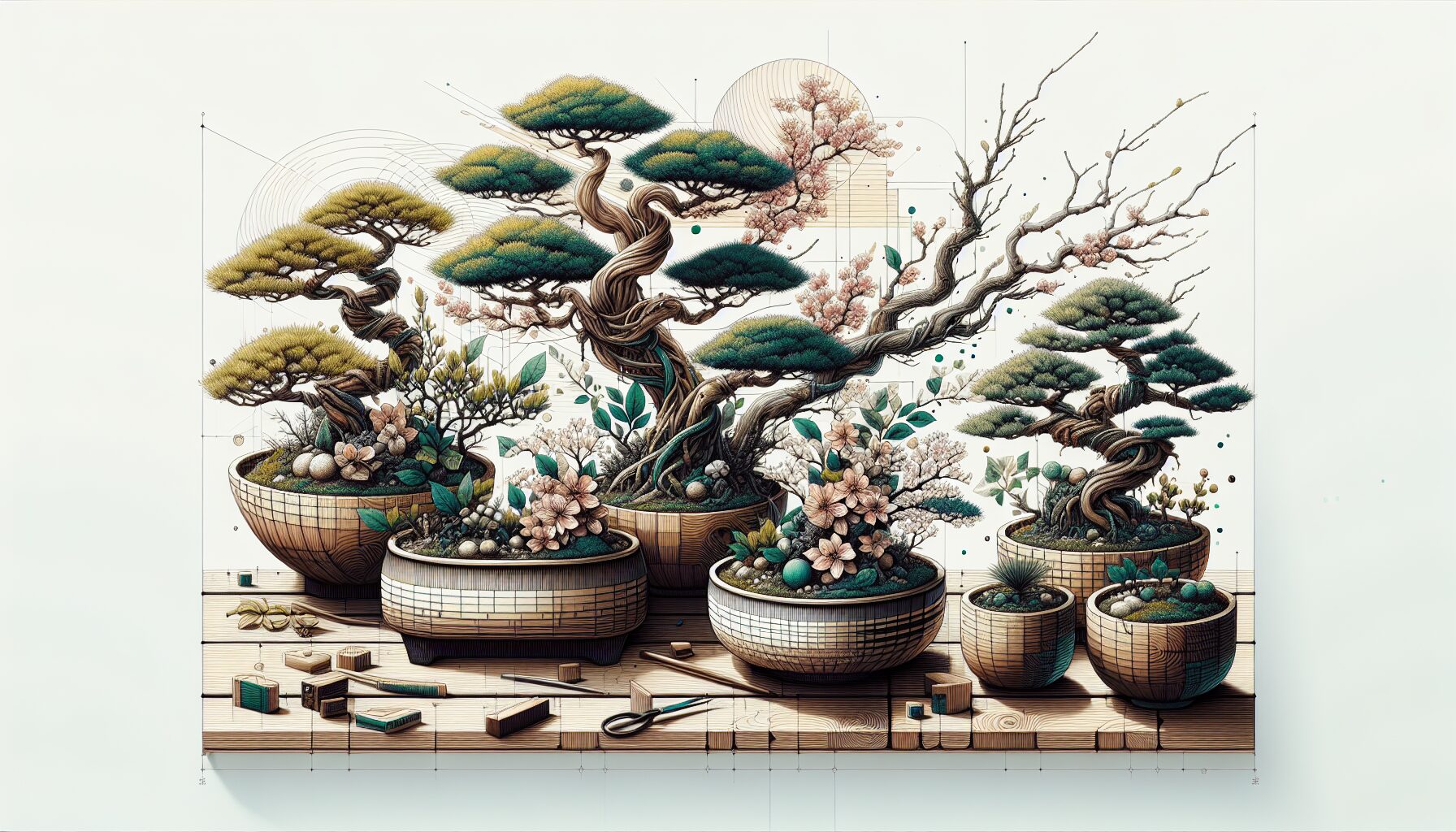

最も重要なのが針金かけという技法です。1.5mm~2mmのアルミ線を使用し、植物の幹や枝を理想の形に導きます。私が最初に成功したのは、フィカス・ベンジャミンを使った作品でした。幹に45度の角度で針金を巻き、3ヶ月かけてゆっくりと曲げることで、風に吹かれたような自然な樹形を作り出せました。

| 植物の種類 | 適した針金の太さ | 造形期間の目安 |

|---|---|---|

| フィカス系 | 1.5mm | 2~3ヶ月 |

| ジュニパー | 2mm | 4~6ヶ月 |

| アイビー | 1mm | 1~2ヶ月 |

剪定による樹形作りのコツ

盆栽風苔玉では、不要枝の除去が鍵となります。私は毎月第一日曜日に剪定作業を行い、「忌み枝」と呼ばれる樹形を乱す枝を取り除いています。特に、幹から直接上に伸びる徒長枝や、内側に向かって伸びる逆さ枝は必ず切除します。

この3年間で20作品以上を手がけた結果、剪定のタイミングが最も重要だと実感しています。春の成長期前(3月)と秋の成長が落ち着く時期(10月)の年2回が最適で、この時期に剪定した作品は形が長期間維持されることを確認しました。

針金を使った植物の造形技術と実践のコツ

盆栽風の苔玉作りで最も重要な技術の一つが、針金を使った植物の造形です。僕が初めて針金造形に挑戦したのは、苔玉を始めて1年半が経った頃でした。最初は「針金で植物を曲げるなんて可哀想」と思っていましたが、実際に試してみると植物への負担を最小限に抑えながら美しい樹形を作り出せることに驚きました。

針金選びと基本的な巻き方

針金造形にはアルミ線を使用します。太さは植物の茎の太さに合わせて選びますが、初心者には1.5mm〜2.0mmがおすすめです。僕の経験では、細すぎると力が伝わらず、太すぎると植物を傷めてしまいます。

巻き方の基本は「45度の角度で均等に」です。針金を茎に沿って螺旋状に巻いていきますが、きつく巻きすぎると成長を阻害してしまうため、指1本分の余裕を持たせることが重要です。実際に僕が初期に失敗した例では、針金を巻きすぎて植物の水分や養分の流れを止めてしまい、枝が枯れてしまったことがありました。

曲げ作業のタイミングと手順

植物を曲げる作業は、水やり前の少し乾燥した状態で行うのがベストです。水分が多すぎると枝が折れやすく、乾燥しすぎると硬くなって曲がりにくくなります。

曲げる際は一度に大きく曲げず、数日かけて少しずつ理想の形に近づけていきます。僕の場合、1週間で最大90度程度の曲げを目安にしています。急激な変化は植物にストレスを与え、最悪の場合は枯死の原因となるため、忍耐強く時間をかけることが成功の鍵です。

針金は通常2〜3ヶ月で外します。それ以上放置すると針金が茎に食い込んでしまい、植物を傷めてしまいます。外すタイミングは植物が新しい形を記憶し、自然にその形を保てるようになった時です。

枝の剪定で理想の樹形を作る方法

苔玉の盆栽風アレンジで最も重要なのが、植物の枝を剪定して理想的な樹形を作ることです。私が3年間で培った経験から、初心者でも実践できる剪定テクニックをお伝えします。

剪定のタイミングと基本原則

剪定は植物の成長期である春(3-5月)と秋(9-11月)に行うのがベストです。私の失敗談ですが、最初の頃は「伸びすぎたから切る」という考えで冬に剪定し、植物を弱らせてしまいました。

盆栽風の樹形作りでは、「不要枝の除去」が基本原則となります。具体的には以下の枝を優先的に切り取ります:

- 内向きに伸びる枝(樹形を乱す原因)

- 上に向かって真っ直ぐ伸びる徒長枝

- 同じ位置から複数出ている競合枝

- 枯れた枝や病気の枝

樹形別の剪定アプローチ

| 樹形タイプ | 剪定ポイント | 適した植物 |

|---|---|---|

| 直幹風 | 主幹を中心に左右バランスよく枝を配置 | フィカス、ガジュマル |

| 斜幹風 | 幹の傾きに合わせて枝の長さを調整 | ジュニパー、シェフレラ |

| 懸崖風 | 下向きの枝を活かし、上部は短く剪定 | アイビー、ポトス |

私が実際に制作した盆栽風苔玉では、フィカス・ベンジャミンを使用し、月1回の軽い剪定で理想的な樹形を維持しています。剪定後は必ず切り口に癒合剤(※植物の傷口を保護する薬剤)を塗布し、感染を防ぐことが長期維持の秘訣です。

就職活動でのポートフォリオ作成を考えている方は、剪定前後の写真を記録し、樹形の変化を可視化することで、継続的な技術向上をアピールできます。

石と砂を活用した自然風景の表現テクニック

苔玉作品をより本格的な盆栽風に仕上げるためには、石と砂を使った自然風景の表現が重要になります。私が実際に制作してきた作品の中で、特に面接でのアピールポイントとして効果的だった景観表現のテクニックをご紹介します。

山水画を意識した石の配置法

盆栽風の苔玉作りで最も重要なのは、石の配置による奥行き感の演出です。私が愛用している手法は、三角構図を基本とした配置法です。メインとなる大きな石を後方に、中サイズの石を中央、小さな石を手前に配置することで、限られた空間に山岳風景を表現できます。

実際の作業では、以下の手順で石を選定・配置します:

| 石のサイズ | 配置位置 | 表現効果 | 選定ポイント |

|---|---|---|---|

| 大(2-3cm) | 後方・中央 | 主峰の表現 | 角張った形状 |

| 中(1-2cm) | 中間・左右 | 中景の山並み | やや丸みのある形 |

| 小(0.5-1cm) | 手前・散在 | 近景の岩場 | 自然な風化感 |

砂による水の流れと空間の表現

砂を使った表現では、枯山水の技法を苔玉サイズに応用しています。細かい川砂を使って水の流れを表現し、粗い砂で陸地を表現することで、自然の風景を抽象的に再現できます。

私の経験では、竹串を使って砂に細い線を引くことで、水の流れや風の動きを表現できます。この技法は制作時間わずか5分程度で習得でき、作品の完成度を大幅に向上させる効果があります。特に就職面接でのプレゼンテーションでは、この細かな技術への配慮が評価されやすいポイントです。

石と砂の組み合わせによる景観表現は、限られた予算(材料費500円程度)で本格的な盆栽風作品を制作できる実用的な技術として、副業やライフスタイルの充実を目指す方にも最適な手法といえるでしょう。

ピックアップ記事

コメント