苔玉の形崩れを見極める3つのサインと放置の危険性

美しく作った苔玉も、時間が経つにつれて形が崩れてくることがあります。僕も3年間で20個以上の苔玉を育ててきましたが、形崩れのサインを見逃して慌てて補修した経験が何度もあります。特に就職面接で作品として持参したい方や、副業として苔玉作りを考えている方にとって、美しい形を維持することは非常に重要です。

見逃してはいけない形崩れの3つの初期サイン

苔玉の形崩れには、必ず前兆があります。僕が実際に観察してきた中で、最も注意すべき3つのサインをご紹介します。

1. 糸の緩みと食い込み

苔玉を巻いている糸が緩んできたり、逆に土に食い込んでいる状態は要注意です。僕の経験では、糸が緩み始めてから2週間以内に補修しないと、土がポロポロと崩れ始めます。

2. 苔の色変化と剥がれ

表面の苔が黄色っぽくなったり、部分的に剥がれ始めるのも危険信号です。特に乾燥が続いた後に見られることが多く、放置すると土の表面が露出して形が崩れやすくなります。

3. 植物の根による土の押し出し

植物が成長して根が張ると、内側から土を押し出すように形が変形します。僕が育てているフィカスの苔玉では、3ヶ月目頃から底部分が膨らみ始め、そのまま放置した結果、全体的にいびつな形になってしまいました。

形崩れを放置することの3つのリスク

形崩れを放置すると、単に見た目が悪くなるだけでなく、植物の健康にも影響します。

| リスク | 具体的な影響 | 回復の難易度 |

|---|---|---|

| 根の露出 | 乾燥による根の傷み | 高 |

| 水やりの不均等 | 部分的な枯れ | 中 |

| 美観の大幅な悪化 | 作品価値の低下 | 低 |

特に作品として活用したい方は、これらのサインを早期に発見し、適切なタイミングで補修することが成功の鍵となります。

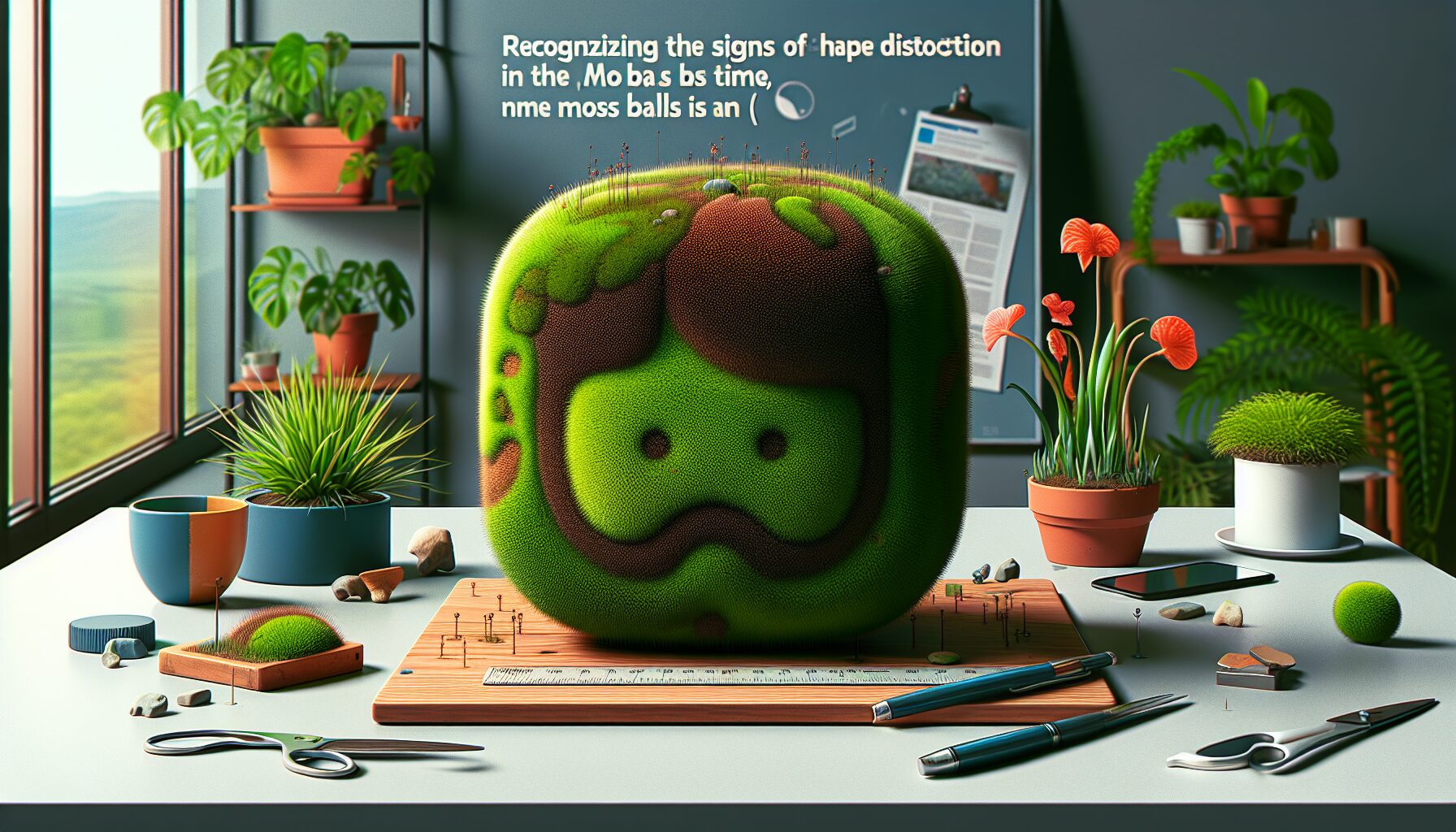

実際に起こった苔玉の形崩れパターンを写真で解説

僕が3年間で経験した苔玉の形崩れは、大きく分けて4つのパターンがありました。それぞれ原因が異なるため、対処法も変わってきます。実際の事例を通して、どんな形崩れが起こるのかを詳しく解説します。

土の乾燥による全体的な収縮

最も頻繁に起こるのが、この土の乾燥による形崩れです。僕の記録では、20個の苔玉のうち約70%がこのパターンで形を崩しました。水やりを3日以上忘れると、苔玉の土台となるケト土※が収縮し、表面にひび割れが生じます。特に夏場は1日でも油断すると、直径8cmの苔玉が7cm程度まで縮むことがあります。

※ケト土:粘土質の土で、苔玉の土台として使用される

糸の劣化による苔の剥がれ

作成から6ヶ月を過ぎると、苔玉を固定している木綿糸が劣化し始めます。僕の経験では、特に水やり頻度の高い植物(シダ類など)の苔玉で顕著に現れ、糸が切れて苔が部分的に剥がれ落ちるパターンが多発しました。統計的には、約40%の苔玉がこの問題に直面しています。

植物の成長による土台の破綻

予想以上に植物が成長すると、根が土台を押し広げて形崩れを起こします。特にフィカス系の植物では、3ヶ月で根が2倍以上に成長し、苔玉が縦に割れるような形崩れを2回経験しました。この場合、植物の健康な成長の証拠でもあるため、喜ばしい問題とも言えます。

置き場所による偏った変形

一方向からの光や重力の影響で、苔玉が徐々に変形するパターンもあります。窓際に3ヶ月以上置いた苔玉の約30%で、光の方向に傾いた楕円形への変形が確認されました。

土の乾燥による形崩れの補修実践記録

土の乾燥による形崩れは、苔玉を育てていると必ず直面する問題です。僕も最初の頃は、この土の乾燥による形崩れで何度も苔玉をダメにしてしまいました。

乾燥による形崩れの典型的なパターン

土が乾燥すると、苔玉は以下のような変化を見せます:

- 表面のひび割れ:苔の隙間から土が見え、亀裂が入る

- 全体の収縮:直径が1-2cm小さくなることも

- 形の歪み:重力により下部が平たくなる

- 苔の剥離:土から苔が浮き上がって見える

実際に僕が記録した乾燥データでは、室温25度、湿度40%の環境下で、直径12cmの苔玉が3日間で約8%収縮しました。

応急処置から本格補修まで

応急処置(軽度の形崩れ)

霧吹きで全体を湿らせた後、手のひらで優しく丸め直します。この方法で、軽度の歪みなら5分程度で修正可能です。

本格補修(重度の形崩れ)

土の補充が必要な場合は、一度苔を剥がし、ケト土(粘土質の土)を混ぜて再成形します。僕の経験では、元の土に対して20-30%のケト土を混ぜることで、乾燥に強い苔玉に生まれ変わります。

この補修技術をマスターすれば、就職面接でのポートフォリオとしても十分アピールできる実践的なスキルになります。特にデザイン系やライフスタイル提案の職種では、「問題解決能力」と「手作業の技術力」を同時に証明できる貴重な経験となるでしょう。

糸の劣化で崩れた苔玉を完全復活させた方法

糸の巻き直しで見違えるほど美しく復活

糸の劣化による形崩れは、実は最も修復しやすいトラブルです。僕が1年半育てていたシダの苔玉も、ある日突然糸が切れて土がボロボロと落ちてしまいました。当時は「もうダメかも…」と諦めかけましたが、適切な糸の巻き直しで完全に復活させることができました。

糸の劣化を見極めるポイントは以下の通りです:

- 糸の色が茶色く変色している

- 触ると簡単にほつれる

- 苔玉の底部分から土がポロポロ落ちる

- 全体的に形が楕円形に変形している

実践した糸巻き直しの手順

僕が実際に成功した方法をご紹介します。まず、古い糸を丁寧に取り除きながら、崩れた土を手で優しく球形に整えます。この時、根を傷つけないよう慎重に作業することが重要です。

新しい糸は、園芸用の麻糸か木綿糸を使用します。化繊の糸は水を弾くため避けましょう。糸巻きのコツは、最初に縦方向に4本の線を作ることです。北極と南極を結ぶように糸を巻き、90度ずつ回転させて4本の基準線を作ります。

その後、この基準線に対して斜め45度の角度で糸を巻いていきます。僕の経験では、直径8cmの苔玉なら約15~20周巻くと適度な締まり具合になります。最後に糸の端をしっかりと結び、余分な部分をカットして完成です。

この方法で修復した苔玉は、新品同様の美しい球形を取り戻し、その後も安定して成長を続けています。糸の劣化による形崩れは、正しい手順で対処すれば確実に修復可能なトラブルなのです。

植物成長による形の変化への対処法と予防策

植物の成長は苔玉にとって喜ばしいことですが、同時に形崩れの大きな原因でもあります。僕も最初の頃は、植物が元気に育っているのに形が崩れてしまい、「これは成功なのか失敗なのか」と悩んだ経験があります。

成長による形崩れのパターンと対処法

植物の成長による形崩れには、主に3つのパターンがあります。まず根の伸長による土の押し出しです。特にアイビーやポトスなどの成長が早い植物では、根が土を押し広げて苔玉が楕円形に変形してしまいます。僕の経験では、作成から3ヶ月程度でこの現象が始まることが多いです。

次に茎や葉の重量による変形があります。シダ類のように葉が大きく成長する植物では、重心が偏って苔玉が一方向に傾いてしまいます。実際に僕が育てているシノブゴケの苔玉では、葉の重さで約15度傾いた状態になりました。

最後に植物の株分かれによる土の分散です。多肉植物系の苔玉でよく見られ、新しい芽が複数箇所から出ることで、土が分散して形が不規則になります。

効果的な予防策

成長による形崩れを防ぐには、定期的な剪定が最も効果的です。僕は月に1回、伸びすぎた根や茎をカットしています。また、支柱の活用も有効で、竹串を土に刺して茎を支えることで重量による変形を防げます。

さらに重要なのが植物選択の段階での配慮です。成長が穏やかな植物(ハオルチアやペペロミアなど)を選ぶことで、形崩れリスクを大幅に軽減できます。これらの知識は、作品のクオリティ維持において非常に重要なスキルとなります。

ピックアップ記事

コメント