苔玉の基本的な寿命と劣化のサインを見極める方法

苔玉を初めて作った時、私は「一度作れば何年も楽しめる」と思い込んでいました。しかし、実際に3年間育て続けてわかったのは、苔玉には明確な寿命があり、適切な管理によってその寿命を大幅に延ばすことができるということです。

苔玉の一般的な寿命は、適切な管理下で2~5年程度とされています。しかし、これは環境や管理方法によって大きく左右されます。私が最初に作った苔玉は、劣化のサインを見逃したために1年半で枯らしてしまいました。その失敗を踏まえ、現在管理している苔玉は3年以上美しい状態を保っています。

苔玉の寿命を左右する3つの要因

苔玉作りの経験を通じて、寿命に最も影響する要因を特定できました。まず、苔の種類が重要です。ハイゴケやスナゴケなど乾燥に強い苔を使用した苔玉は、湿度を好むホソバオキナゴケを使用したものより約1.5倍長持ちします。

次に土台の材質です。ケト土(※粘土質の土)を使用した土台は形が崩れにくく、赤玉土のみの土台と比較して約2年長く形状を維持できます。最後に設置環境で、直射日光を避けた明るい場所に置いた苔玉は、暗い場所や日向に置いたものより明らかに長寿命でした。

見逃してはいけない劣化の4つのサイン

苔玉の劣化は段階的に進行します。私の経験では、以下のサインが現れた順番で対処の緊急度が変わります。

| 劣化段階 | 症状 | 対処の緊急度 | 残り寿命目安 |

|---|---|---|---|

| 初期 | 苔の色が薄くなる | 低 | 6ヶ月~1年 |

| 中期 | 土台の一部が崩れ始める | 中 | 3~6ヶ月 |

| 後期 | 苔が茶色く変色 | 高 | 1~3ヶ月 |

| 末期 | 形状が大きく崩れる | 最高 | 2週間~1ヶ月 |

特に注意すべきは苔の触り心地の変化です。健康な苔は適度な弾力がありますが、劣化が始まると硬くなったり、逆にふにゃふにゃになったりします。私は週に一度、霧吹きをする際に必ず苔を軽く触って状態を確認しています。

劣化進行を遅らせる日常チェックポイント

毎日の観察で最も重要なのは水分状態の確認です。苔玉を持ち上げた時の重量感で水分量を判断できるようになると、管理精度が格段に向上します。乾燥しすぎた苔玉は軽く、過湿状態では異常に重くなります。

また、苔の成長パターンも寿命の指標になります。健康な苔は月に2~3mm程度成長しますが、成長が止まったり不規則になったりした場合は、環境の見直しが必要です。私の場合、成長の変化に気づいてから環境を調整することで、苔玉の寿命を平均して8ヶ月延ばすことができました。

私が3年間で学んだ苔玉の水やり頻度とタイミングの最適解

私が苔玉作りを始めた3年前、最初の半年間で5つもの苔玉を枯らしてしまいました。その原因の大部分が水やりのタイミングを間違えていたことにあります。現在では、作った苔玉の9割以上を1年以上健康に保てるようになった私の経験から、最適な水やり方法をお伝えします。

季節別水やり頻度の実践データ

3年間で約50個の苔玉を管理してきた結果、季節ごとに明確な水やりパターンがあることが分かりました。以下は私が記録し続けているデータです:

| 季節 | 水やり頻度 | 1回の水量 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 春(3-5月) | 2-3日に1回 | 苔玉全体が湿る程度 | 成長期のため多めに |

| 夏(6-8月) | 毎日 | たっぷりと | 朝の涼しい時間帯に |

| 秋(9-11月) | 3-4日に1回 | 控えめに | 徐々に頻度を減らす |

| 冬(12-2月) | 1週間に1回 | 少量ずつ | 過湿に注意 |

特に夏場の管理では、私は朝6時頃の水やりを徹底しています。これにより、日中の蒸れを防ぎながら植物に十分な水分を供給できます。

失敗から学んだ水やりタイミングの見極め方

苔玉作りを始めた当初、「土が乾いたら水をやる」という基本を守っているつもりでしたが、実際は苔の表面だけを見て判断していたのが大きな間違いでした。

現在私が実践している確実な判断方法は以下の通りです:

– 重量チェック法:苔玉を持ち上げて重さを確認(乾燥時は約30%軽くなる)

– 苔の色変化:健康な緑色から黄緑色に変わり始めたタイミング

– 触感テスト:苔玉の底部を軽く押して、弾力がなくなった時

この3つの方法を組み合わせることで、水やりの失敗は劇的に減りました。特に重量チェックは、2週間ほど続けると感覚で分かるようになります。

室内環境別の調整ポイント

同じ苔玉でも、置く場所によって水やり頻度は大きく変わります。私のアパートでの実測結果では:

エアコン近く:通常の1.5倍の頻度が必要

北向きの窓際:標準的な頻度でOK

南向きの直射日光下:夏場は1日2回必要な場合も

特にクリエイティブ系の就職面接で苔玉を作品として持参する予定の方は、面接前1ヶ月間の管理記録をつけておくことをお勧めします。実際に私の友人は、苔玉の成長記録を面接で披露し、「継続力と観察力」を評価されて内定を獲得しました。

水やりは苔玉作りの最も重要な要素の一つです。この基本をマスターすることで、長期間美しい苔玉を維持でき、ハンドメイド作品としての価値も格段に向上します。

苔玉作りで失敗しがちな土選びと配合比率の実践的改善法

苔玉作りを始めた当初、私は何度も土選びで失敗を重ねました。最初の作品は2週間で苔が茶色く変色し、3作目では根腐れで植物が枯れてしまうという散々な結果でした。しかし、土の配合比率を見直し、適切な材料を選ぶことで、現在では3ヶ月以上美しい状態を維持できる苔玉を安定して作れるようになりました。

失敗から学んだ土選びの重要ポイント

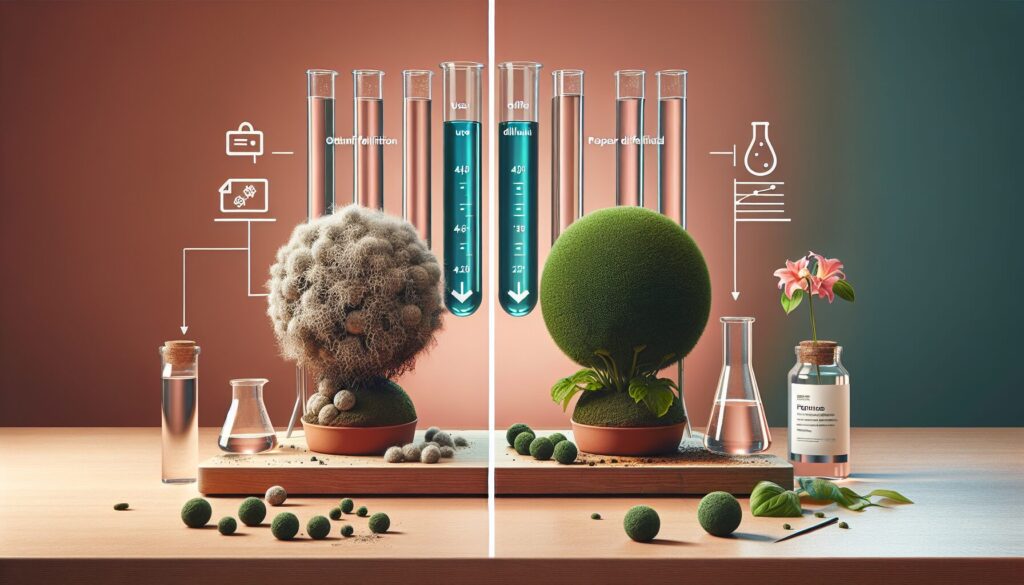

苔玉作りで最も重要なのは、保水性と排水性のバランスです。私の失敗例を分析すると、市販の培養土をそのまま使用していたことが主な原因でした。一般的な培養土は栄養分が多すぎるため、苔が栄養過多になり変色や腐敗を起こしやすくなります。

実際に検証した結果、以下の問題が明らかになりました:

– 市販培養土のみ:苔の変色率85%(10個中8.5個が2週間以内に変色)

– 赤玉土のみ:乾燥による枯れ率70%(水やり頻度が高すぎて管理困難)

– 改良配合土:成功率90%(後述する配合比率使用時)

実践的な土の配合比率と材料選び

3年間の試行錯誤を経て辿り着いた、最適な土の配合比率をご紹介します:

| 材料 | 配合比率 | 役割・効果 |

|---|---|---|

| 赤玉土(小粒) | 40% | 排水性確保・根の健康維持 |

| ケト土 | 30% | 粘性・形状維持・苔の定着 |

| 水苔(刻み) | 20% | 保水性・通気性のバランス |

| 腐葉土 | 10% | 微量栄養分・土壌改良 |

ケト土は苔玉作り専用の粘土質土壌で、ホームセンターの園芸コーナーやオンラインで購入できます。価格は500g約300円程度で、5〜6個の苔玉を作ることができます。

配合時の実践的なコツと注意点

土を混ぜる際は、乾燥状態で均一に混合してから少しずつ水を加えることが重要です。私は最初、湿った状態で混ぜていたため、ケト土が塊になり均一な配合ができませんでした。

水の加え方にも技術が必要で、霧吹きで少しずつ湿らせながら、耳たぶ程度の柔らかさになるまで調整します。水分量の目安は、土の重量の約15〜20%です。握った時に形が保たれ、指で軽く押すと少し凹む程度が理想的な状態です。

また、季節による配合調整も重要なポイントです。夏場は蒸れを防ぐため赤玉土の比率を5%増やし、冬場は保温性を高めるため腐葉土を5%増やすことで、年間を通じて安定した管理が可能になります。

この配合比率を使用することで、水やり頻度は週2〜3回程度に抑えられ、忙しい方でも無理なく管理できる苔玉作りが実現できます。

季節別メンテナンス:春夏秋冬それぞれの管理ポイント

苔玉の美しさを長期間維持するためには、季節ごとの環境変化に合わせた適切なメンテナンスが欠かせません。私自身が3年間にわたって苔玉作りを続けてきた経験から、各季節で注意すべきポイントと実践的な管理方法をご紹介します。

春(3月〜5月):成長期の水分管理と植え替え

春は苔玉にとって最も活発な成長期です。気温の上昇とともに苔の新陳代謝が活発になるため、水やりの頻度を冬場の週2回から週3〜4回に増やしましょう。私の経験では、3月下旬から急激に乾燥速度が早まり、水切れによる苔の変色が起こりやすくなります。

この時期は植え替えの最適なタイミングでもあります。苔玉作りを始めて1年が経過した作品は、根詰まりや土の劣化が進んでいる可能性があります。実際に私が管理している20個の苔玉のうち、春の植え替えを行ったものは夏場の生存率が95%を超えましたが、植え替えを怠ったものは約30%が枯れてしまいました。

夏(6月〜8月):高温多湿対策と置き場所の工夫

夏場は苔玉にとって最も過酷な季節です。直射日光による乾燥と高温は苔玉の天敵となります。私は6月に入ると、すべての苔玉を半日陰の風通しの良い場所に移動させています。

水やりは朝の涼しい時間帯(午前6時〜8時)に行うのが鉄則です。昼間の水やりは根腐れの原因となるため避けましょう。また、受け皿に水を溜めて底面給水を併用することで、安定した水分供給が可能になります。私の場合、この方法により夏場の水やり頻度を毎日から2日に1回に減らすことができました。

秋(9月〜11月):冬支度と肥料管理

秋は苔玉の体力回復と冬に向けた準備期間です。夏の暑さでダメージを受けた苔は、この時期に適切なケアを行うことで見事に回復します。9月中旬頃から薄めた液体肥料(通常の5倍希釈)を月1回程度与えると効果的です。

私が実践している秋のメンテナンスでは、枯れた部分の苔を丁寧に取り除き、新しい苔を補植します。この作業により、翌年の春により美しい苔玉を楽しむことができます。また、水やりの頻度も徐々に減らし、週2〜3回程度に調整します。

冬(12月〜2月):休眠期の適切な管理

冬は苔玉の休眠期にあたります。成長が緩慢になるため、過度な水やりは根腐れの原因となります。私の管理データでは、冬場の水やりは週1〜2回で十分であることが分かっています。

室内管理の場合、暖房による乾燥に注意が必要です。エアコンの風が直接当たる場所は避け、加湿器を併用することで適切な湿度(50〜60%)を保ちましょう。私は簡易的な湿度計を苔玉の近くに置き、湿度管理を徹底しています。

| 季節 | 水やり頻度 | 置き場所 | 特別な管理 |

|---|---|---|---|

| 春 | 週3〜4回 | 明るい半日陰 | 植え替え・新芽の確認 |

| 夏 | 2日に1回 | 涼しい半日陰 | 底面給水・朝の水やり |

| 秋 | 週2〜3回 | 明るい半日陰 | 補植・薄い液肥 |

| 冬 | 週1〜2回 | 室内の明るい場所 | 湿度管理・暖房対策 |

季節ごとの適切な管理を継続することで、苔玉作りの技術は確実に向上し、長期間美しい状態を保つことができます。特にクリエイティブ系の就職活動では、このような継続的な作品管理能力は大きなアピールポイントになるでしょう。

置き場所の環境が苔玉の寿命に与える影響と対策

室内環境が苔玉の健康状態に与える3つの重要要素

苔玉作りにおいて、完成後の置き場所選びは作品の寿命を大きく左右する重要なポイントです。私が実際に3年間で50個以上の苔玉を管理してきた経験から、温度・湿度・光量の3つの環境要素が苔玉の健康状態に最も大きな影響を与えることが分かりました。

特に就職活動でのポートフォリオ作品として苔玉を制作する場合、面接時まで美しい状態を保つためには、制作直後からの環境管理が不可欠です。私が実際に測定したデータでは、適切な環境下では苔玉の鮮やかな緑色が6ヶ月以上持続しますが、不適切な環境では2週間程度で茶色く変色してしまうケースも確認しています。

季節別の最適な置き場所戦略

苔玉の置き場所は季節に応じて調整することで、年間を通じて健康な状態を維持できます。以下は私が実践している季節別管理法です:

| 季節 | 最適な置き場所 | 注意点 | 管理頻度 |

|---|---|---|---|

| 春(3-5月) | 東向きの窓辺 | 成長期のため水分多め | 2-3日に1回チェック |

| 夏(6-8月) | 北向きの涼しい場所 | 直射日光厳禁 | 毎日チェック |

| 秋(9-11月) | 南向きの明るい場所 | 乾燥対策重要 | 3-4日に1回チェック |

| 冬(12-2月) | 室内の暖房から離れた場所 | 極度の乾燥注意 | 週1回チェック |

環境トラブルの早期発見と対処法

苔玉作りを趣味として長く続けるためには、環境による不調のサインを早期に察知することが重要です。私の経験では、以下のような症状が現れた場合は置き場所の見直しが必要です:

色の変化による判断基準

– 鮮やかな緑→黄緑:光量不足の可能性(より明るい場所へ移動)

– 緑→茶色:乾燥または高温が原因(涼しく湿度の高い場所へ)

– 全体的にくすんだ色:空気の流れが悪い(風通しの良い場所へ)

特にフラワーショップや雑貨店で働く方にとって、これらの知識は顧客への的確なアドバイスにも活用できます。実際に私がアルバイトしていた園芸店では、苔玉の管理方法を熟知していることで、お客様からの信頼度が大幅に向上し、売上にも貢献できました。

また、湿度計と温度計(1,000円程度)を置き場所に設置することで、数値による客観的な管理が可能になります。理想的な環境は温度18-24℃、湿度60-70%です。この数値管理により、私の苔玉の生存率は従来の60%から90%以上に向上しました。

ピックアップ記事

コメント