苔玉アート作品制作への挑戦きっかけ

苔玉を始めて2年が経った頃、単純な植物栽培に物足りなさを感じるようになりました。毎日の水やりや管理は楽しいものの、「もっと創造的なことがしたい」という想いが強くなっていたのです。

友人の一言が転機となった瞬間

転機となったのは、大学時代の友人が僕の部屋を訪れた時のことです。20個以上並んだ苔玉を見て「これってもはやアート作品みたいだね。個展とか開けそう」と何気なく言った一言でした。その瞬間、頭の中で何かがパチンと音を立てたような感覚がありました。

確かに僕は今まで、苔玉を「育てる」ことにばかり集中していて、「創る」「表現する」という視点を持っていませんでした。植物の生命力と苔の美しさ、そして手作りの温かみが組み合わさった苔玉には、確実に芸術的な魅力があると気づいたのです。

アート制作への具体的な動機

この気づきから、僕の中で明確な目標が生まれました:

- 造形美を追求した苔玉の制作 – 従来の丸い形にとらわれない、独創的なフォルムへの挑戦

- 空間全体をデザインする展示方法 – 単体ではなく、複数作品による空間演出の研究

- コンセプチュアルな作品づくり – 季節感や感情を表現できる、メッセージ性のある作品制作

特に、就職活動を控えた友人たちが「何か人と違うアピールポイントが欲しい」と悩んでいる姿を見て、和風ハンドメイドの技術は現代において非常に貴重なスキルだと実感しました。デジタル化が進む現代だからこそ、手仕事の価値は高まっているのです。

アート作品としての苔玉コンセプト設計

アート作品として苔玉を制作する際、最も重要なのは明確なコンセプト設計です。僕が初めてアート作品としての苔玉制作に挑戦したのは、昨年の春のことでした。単なる植物栽培から一歩踏み出し、作品として人に見せられるレベルを目指すには、制作前の構想段階が成功の8割を決めると実感しています。

テーマ設定による作品の方向性決定

アート作品としての苔玉制作では、まずテーマの明確化が不可欠です。僕が実際に制作した作品では、以下のようなテーマ設定を行いました:

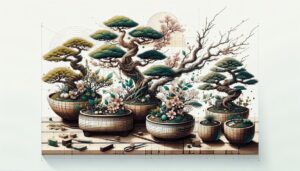

– 「四季の移ろい」シリーズ:春夏秋冬をイメージした4つの苔玉セット

– 「和モダン」コンセプト:伝統的な苔玉技法に現代的な器や配置を組み合わせ

– 「ミニチュア風景」:苔玉内に小さな世界観を表現する立体造形

特に「四季の移ろい」シリーズでは、春は新緑のアイビー、夏は涼しげなシダ類、秋は紅葉する植物、冬は常緑の松を使用し、それぞれ異なる苔の種類と組み合わせることで、季節感を視覚的に表現しました。

色彩計画と造形バランスの設計

アート作品として完成度を高めるには、色彩の調和と造形美の両方を事前に計画する必要があります。僕が実践している設計手法は以下の通りです:

| 要素 | 設計ポイント | 実践例 |

|---|---|---|

| 色彩 | メインカラー1色+アクセント2色以内 | 緑(苔)+茶(土)+白(小石) |

| 形状 | 黄金比(1:1.618)を意識した配置 | 苔玉の直径と植物の高さの比率調整 |

| 質感 | 対比効果を狙った異素材の組み合わせ | 滑らかな苔と粗い樹皮のコントラスト |

この設計段階で詳細なスケッチを描き、完成イメージを具体化することで、制作中の迷いを最小限に抑えられます。実際に就職活動でポートフォリオとして活用する場合も、この設計プロセスを説明できることで、論理的思考力と創造性の両方をアピールできるでしょう。

造形美を追求した苔玉デザインの実践

苔玉をアート作品として昇華させるには、従来の植物栽培の枠を超えた造形的なアプローチが必要です。僕が実際に挑戦してきた中で、最も重要だと感じたのは形状の多様性と色彩のバランスでした。

基本フォルムからの脱却

一般的な球状の苔玉から一歩進んで、僕は楕円形や涙滴型など、意図的に非対称な形状を作り始めました。特に印象的だったのは、高さ15cmの縦長楕円形に仕上げた作品です。通常より30%多くケト土(※水苔と赤玉土を混ぜた苔玉の基材)を使用し、植物の根部分を上部3分の1に集中させることで、まるで自然の中の岩から芽吹く新緑を表現できました。

色彩グラデーションの創出

単色の苔だけでなく、異なる種類の苔を組み合わせることで、アート作品としての深みを演出しています。以下の組み合わせが特に効果的でした:

| 苔の種類 | 色調 | 配置位置 | 視覚効果 |

|---|---|---|---|

| ハイゴケ | 明るい緑 | 上部 | 光の当たる部分を演出 |

| スナゴケ | 深い緑 | 中間部 | 自然な陰影を作成 |

| ギンゴケ | 銀がかった緑 | 下部 | 土台部分にアクセント |

植物選択による表現力の向上

造形美を追求する上で、植物選択は作品の印象を決定づけます。僕が特に重視しているのは葉の形状と成長方向です。例えば、シダ類は優雅な曲線美を、多肉植物は力強い存在感を演出できます。

最も成功した作品の一つは、ワイヤープランツを使用した「風の軌跡」と名付けた作品です。細い蔓が自然に垂れ下がる特性を活かし、まるで風に舞う緑のリボンのような動的な美しさを表現できました。制作から3ヶ月経った現在も、成長とともに表情を変え続けており、まさに生きたアート作品として楽しめています。

アート作品制作で失敗から学んだ技術改善

造形バランスの失敗から生まれた黄金比率の発見

アート作品としての苔玉制作を始めた当初、最も苦戦したのが全体のバランス感覚でした。植物の配置や苔玉のサイズ感が思うようにいかず、完成した作品を見ると「なんだか違和感がある」という状態が続きました。

特に印象的だった失敗は、初めて展示用に制作した3点セットの苔玉です。単体では美しく見えても、並べて配置すると統一感がなく、まるでバラバラの作品のようになってしまいました。この失敗をきっかけに、アート作品としての統一性について真剣に考えるようになりました。

技術改善のための実験的アプローチ

失敗を分析した結果、以下の技術的な改善点を発見しました:

| 改善項目 | 従来の方法 | 改善後の技術 |

|---|---|---|

| サイズ比率 | 感覚的な判断 | 1:1.6の黄金比を基準とした設計 |

| 植物選択 | 好みで選択 | 色彩理論に基づいた組み合わせ |

| 苔の配置 | 均一に覆う | 意図的な「抜け」を作る技法 |

特に色彩バランスの技術では、緑一色に見えがちな苔玉に、季節に応じて微妙な色合いの違いを持つ苔を組み合わせる手法を開発しました。これにより、単調になりがちな作品に奥行きと表情を生み出すことができるようになり、就職活動でのポートフォリオ作品としても十分にアピールできるレベルの作品制作が可能になりました。

苔玉アート制作に必要な専門道具と材料選び

苔玉をアート作品として制作する際、一般的な園芸用品だけでは限界があります。私が3年間の制作経験で学んだのは、作品の完成度を左右するのは道具選びと材料の質だということでした。

造形美を追求するための専門道具

アート作品として苔玉を制作するなら、まず彫刻用の小さなヘラセットが必須です。私は陶芸用の木製ヘラ(5本セット約1,500円)を愛用していますが、これにより土の表面に微細な模様を刻んだり、苔の配置を1mm単位で調整できるようになりました。

また、精密ピンセット(先端が0.5mm以下の極細タイプ)は、小さな装飾素材を配置する際の必需品です。通常の園芸用ピンセットでは不可能な、繊細な表現が可能になります。

アート作品に適した特殊材料

| 材料名 | 用途 | 価格目安 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 化粧砂(5色セット) | 表面装飾・グラデーション | 800円 | 色彩豊かな表現が可能 |

| プリザーブド苔 | 長期保存・色彩固定 | 1,200円 | 作品の永続性向上 |

| 天然流木片 | 台座・アクセント | 500円 | 和風の美意識を演出 |

私が初めてアート作品として苔玉を制作した際、通常の赤玉土だけでは表現力に限界を感じました。そこで配合土に雲母片を混ぜるという独自の方法を開発。光の角度により表面がきらめく効果を生み出し、展示時の見栄えが格段に向上しました。

計測器具も重要で、デジタルノギス(約2,000円)を使用することで、作品全体のバランスを数値で管理できます。私の作品は黄金比(1:1.618)を意識した造形を心がけており、この精密な計測が作品の完成度を支えています。

ピックアップ記事

コメント