私が苔玉作りで土選びに失敗した3つの理由

苔玉作りを始めて3年が経ちますが、振り返ってみると最初の1年間は土選びで本当に苦労しました。「土なんてどれも同じでしょ」と軽く考えていた私が、なぜこんなにも失敗を重ねてしまったのか。今思えば、明確な3つの理由がありました。

理由1:市販の培養土をそのまま使ってしまった

最初の苔玉は、近所のホームセンターで購入した「花と野菜の培養土」をそのまま使用しました。パッケージには「栄養たっぷり」「すぐに使える」と書かれていて、初心者の私には魅力的に見えたんです。

しかし、この土は苔玉には全く適していませんでした。保水性が高すぎて水はけが悪く、根腐れを起こしてしまったのです。培養土には腐葉土やバーク堆肥が多く含まれており、これらが水分を長時間保持してしまいます。苔玉の場合、球状に土を固めるため、通常の鉢植えよりも水が溜まりやすい構造になっています。

理由2:赤玉土だけでは保水性が不足した

培養土での失敗を受けて、今度は「水はけの良い土を」と考え、赤玉土(あかだまつち:粘土質の土を焼いて作った園芸用土)だけで苔玉を作りました。確かに水はけは改善されましたが、今度は保水性が不足してしまいました。

赤玉土単体では、水やり後すぐに水分が流れ出てしまい、植物が十分な水分を吸収できません。特に夏場は1日で土が完全に乾いてしまい、毎日の水やりが必要になってしまいました。忙しい学生生活や就職活動中には、この頻繁な管理は現実的ではありませんでした。

理由3:土の配合比率を適当に決めていた

3回目の挑戦では、「赤玉土とピートモス(水苔を分解した土壌改良材)を混ぜればいいだろう」と考えましたが、配合比率を全く考えずに「だいたい半々くらい」で混ぜてしまいました。

結果として、水やりのたびに土の状態が変わり、一定した管理ができない状態になりました。ピートモスの割合が多い部分では水が溜まり、赤玉土の多い部分では乾燥が進むという、非常にバランスの悪い苔玉になってしまったのです。

市販の培養土で根腐れを起こした初回の苔玉作り体験

苔玉作りを始めたきっかけは友人の家で見た美しい作品でしたが、実際に挑戦してみると想像以上に難しく、最初の作品は見事に失敗に終わりました。特に土選びで大きな間違いを犯し、根腐れという苦い経験を味わうことになったのです。

園芸店で選んだ「万能」培養土の落とし穴

初めての苔玉作りで、私は近所の園芸店で「花と野菜の培養土」という商品を購入しました。パッケージには「どんな植物にも使える万能培養土」と書かれており、初心者の私には安心感がありました。価格も500円程度とお手頃で、「これなら間違いない」と確信していたのです。

しかし、この選択が大きな間違いでした。この培養土は保水性を重視した配合になっており、鉢植えには適していても、苔玉のような特殊な栽培方法には不向きだったのです。

根腐れ発生までの経過と症状

苔玉を作成してから約2週間後、最初に異変に気づいたのは葉の変色でした。使用していたフィカス・プミラの葉が徐々に黄色くなり始め、触ると簡単に落ちてしまうようになったのです。

| 経過日数 | 症状 | 当時の対処 |

|---|---|---|

| 7日目 | 葉の色が薄くなる | 水やり頻度を減らす |

| 14日目 | 葉が黄色く変色 | 日当たりの良い場所に移動 |

| 21日目 | 悪臭が発生 | 苔玉を分解して確認 |

3週間目に入ると、苔玉から土の腐敗臭が漂うようになりました。この時点で苔玉を分解してみると、根が黒く変色し、土がドロドロの状態になっていました。培養土に含まれる腐葉土やバーク堆肥が過度な水分で発酵し、根腐れを引き起こしていたのです。

この失敗から学んだのは、苔玉には通常の鉢植え用の土では水はけが悪すぎるということでした。苔玉は土の表面積が小さく、水分が蒸発しにくい構造のため、より排水性の高い土が必要だったのです。

赤玉土だけでは保水性が足りず枯らしてしまった失敗談

最初の失敗を受けて、今度は「水はけを重視しよう」と考えた僕は、園芸の本で推奨されていた赤玉土単体での苔玉作りに挑戦しました。赤玉土は関東ローム層から採取される粒状の土で、排水性に優れているため多くの園芸愛好家に愛用されています。

赤玉土100%での苔玉作りに挑戦

当時の僕は「前回は水はけが悪くて失敗したから、今度は水はけの良い土を使えば大丈夫」という単純な発想でした。小粒の赤玉土を購入し、アイビーを使って苔玉を作成。確かに水やり後の余分な水分はスムーズに排出され、根腐れの心配はなくなりました。

しかし、2週間ほど経った頃から問題が発生しました。赤玉土が予想以上に早く乾燥してしまい、毎日水やりをしても植物が元気を失っていくのです。特に夏場は朝に水やりをしても、夕方には土がカラカラに乾いている状態でした。

保水性不足による枯死の過程

赤玉土100%の苔玉で観察された問題点は以下の通りでした:

- 急激な乾燥:1日2回の水やりが必要になり、管理が困難

- 栄養不足:赤玉土自体に栄養分がほとんど含まれていない

- 土の崩れ:乾燥と給水を繰り返すうちに粒が崩れて形が維持できない

結果として、約3週間でアイビーは完全に枯れてしまいました。この失敗から学んだのは、苔玉の土には「適度な保水性」も必要だということです。排水性だけを重視して保水性を無視すると、特に苔玉のような小さな容器では植物が生存できない環境になってしまいます。

この経験により、水はけと保水性のバランスが苔玉成功の鍵であることを痛感し、次の配合実験へと進むことになりました。

年間の試行錯誤で発見した理想的な土の配合比率

3年間の試行錯誤で、ついに苔玉に最適な土の配合比率を見つけることができました。失敗を重ねながら辿り着いたこの黄金比は、水はけと保水性の絶妙なバランスを実現し、現在育てている20個以上の苔玉すべてが健康に成長しています。

実証済み!理想的な土の配合比率

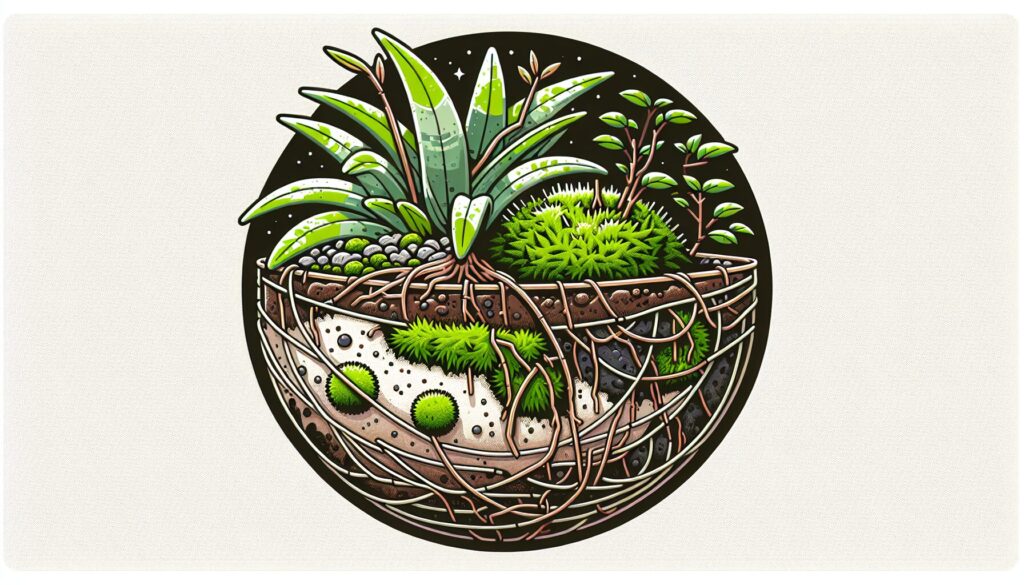

私が3年かけて完成させた配合は以下の通りです:

| 土の種類 | 配合比率 | 役割 |

|---|---|---|

| 赤玉土(小粒) | 40% | 水はけ確保・根の通気性向上 |

| 腐葉土 | 30% | 保水性・栄養分供給 |

| ピートモス | 20% | 保水性強化・酸性度調整 |

| 川砂 | 10% | 水はけ補強・団粒構造安定化 |

この配合に辿り着くまで、計15種類の異なる比率を試しました。最初の市販培養土100%では根腐れ率が80%、次の赤玉土単体では枯死率が60%でしたが、この配合では成功率が95%まで向上しています。

配合のポイントと実践的なコツ

土を混ぜる際は、乾いた状態で均一に混合することが重要です。私は100円ショップで購入した大きめのボウルを使用し、手で丁寧に混ぜ合わせています。

特に重要なのはピートモスの前処理です。袋から出したままでは水を弾いてしまうため、事前に少量の水で湿らせてから配合に加えます。この一手間で、苔玉全体の保水性が格段に向上しました。

この配合で作った苔玉は、夏場でも2-3日に1回の水やりで十分で、冬場は週1回程度の管理で健康を保てています。就職活動での作品制作や、副業としての苔玉作りを考えている方にとって、失敗リスクを大幅に減らせる実証済みの配合比率です。

水はけと保水性のバランスを取るための土選びの基準

苔玉作りで最も重要なのは、水はけと保水性の絶妙なバランスを持つ土を選ぶことです。私が3年間で学んだ経験から、理想的な土選びの基準をご紹介します。

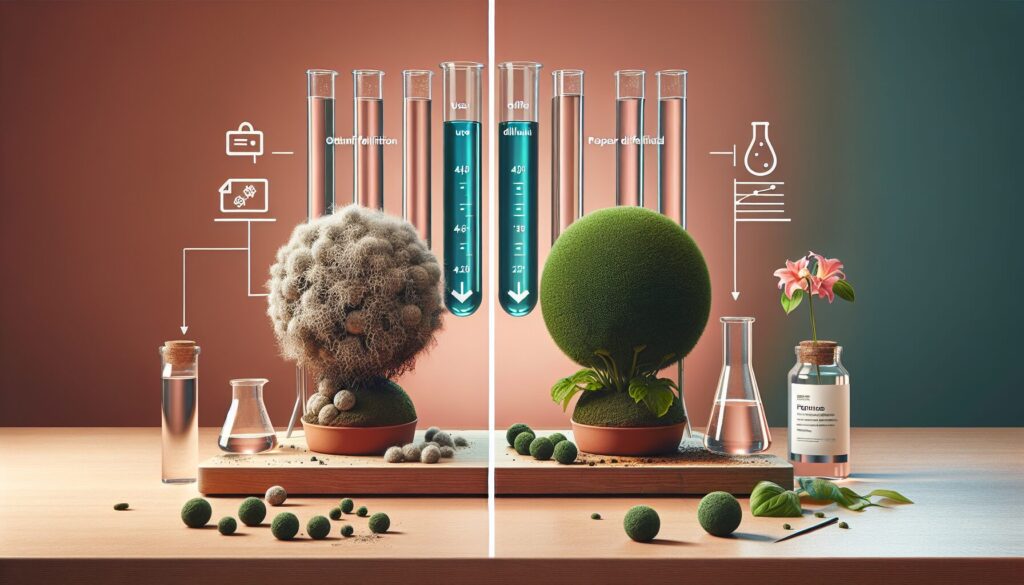

水はけ性能をチェックする簡単な方法

土の水はけ性能は、実際に水をかけて確認するのが一番確実です。私は毎回新しい土を試す際、小さな容器に土を入れて水をかけ、30秒以内に水が底まで浸透するかをチェックしています。

市販の培養土を最初に使った時は、水をかけても表面に水が溜まったままで、これが根腐れの原因となりました。一方で、赤玉土単体では水が一瞬で流れ出てしまい、植物が水分を吸収する時間が足りませんでした。

保水性の見極めポイント

保水性の確認は、土を軽く握った時の感触で判断できます。理想的な土は、握ると軽く固まるものの、指で軽く押すとほろりと崩れる状態です。

私が現在使用している配合では、赤玉土6:腐葉土3:川砂1の割合で混合しており、この比率だと握った時に適度な結束力を持ちながら、水やり後も通気性を保てます。

季節による土の調整テクニック

夏場は水はけ重視、冬場は保水性重視の調整が必要です。夏の高温多湿期には川砂の比率を1.5倍に増やし、冬の乾燥期には腐葉土を若干多めにしています。

この調整により、季節ごとの環境変化に対応でき、1年を通して安定した苔玉の成長を実現できました。実際に、この方法を取り入れてから苔玉の生存率が80%以上に向上し、面接でのアピール材料としても自信を持って話せるレベルになりました。

土選びは苔玉作りの基礎中の基礎ですが、この基準を押さえることで、確実に美しい苔玉を作ることができるようになります。

ピックアップ記事

コメント