苔玉の置き場所で僕が犯した3つの致命的な失敗談

苔玉を始めて3年間で、僕は置き場所選びで取り返しのつかない失敗を何度も繰り返してきました。特に印象に残っているのは、初心者の頃に犯した3つの致命的なミスです。これらの失敗は、苔玉を枯らしてしまうだけでなく、「自分には向いていないのかも」という挫折感まで味わわせてくれました。

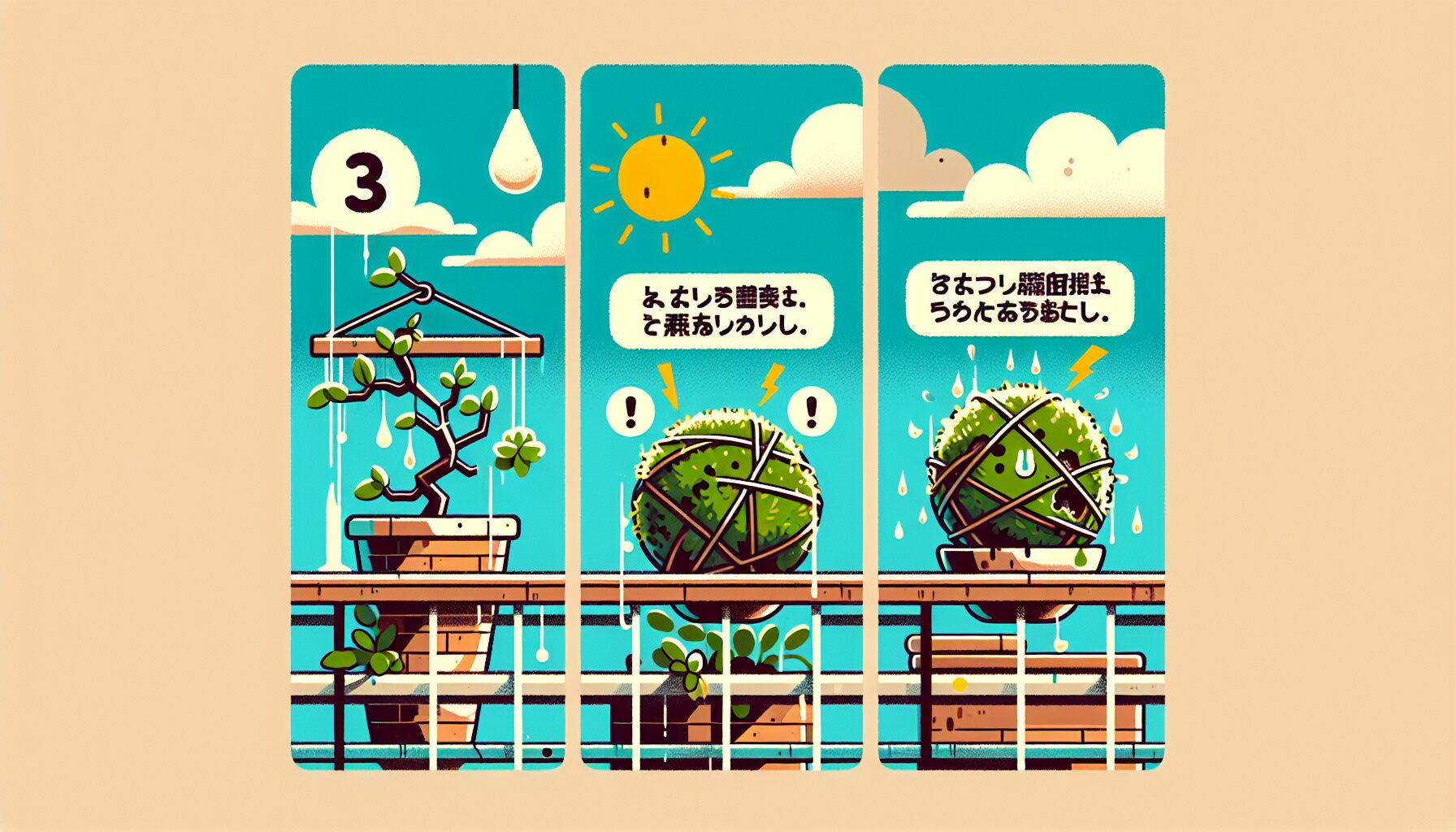

失敗その1:南向きベランダの直射日光地獄

最初の苔玉(フィカス・プミラ)を、「植物は日光が必要」という思い込みから南向きベランダの一番日当たりの良い場所に置いたのが大間違いでした。真夏の8月、たった3日で苔の表面が茶色く変色し、まるで焼けたスポンジのような状態に。温度計で測定すると、午後2時頃には苔玉の表面温度が45℃を超えていました。植物本体は無事でしたが、苔玉の「顔」とも言える美しい苔が完全に枯死してしまい、見た目が台無しになってしまったのです。

失敗その2:エアコン直撃による急速乾燥事件

夏の暑さを避けて室内に移した2個目の苔玉(アイビー)を、今度はエアコンの風が直接当たる棚の上に配置してしまいました。エアコンの除湿効果により、通常なら3-4日持つはずの水分が1日で完全に蒸発。朝には湿っていた苔玉が、夕方帰宅時にはカラカラに乾燥して軽くなっていました。この急激な乾湿の繰り返しにより、苔が剥がれ落ち、植物の根も傷んでしまいました。

失敗その3:光不足による徒長(とちょう)※問題

※徒長:光不足により植物が間延びして弱々しく成長する現象

直射日光とエアコンを避けた結果、今度は玄関の下駄箱の上という暗すぎる置き場所を選択。照度計で測定すると、日中でもわずか200ルクス程度しかありませんでした。3週間後、シダ類の苔玉の葉が黄色く変色し、茎が異常に長く伸びて倒れやすくなる徒長現象が発生。最終的に植物全体が弱って枯れてしまいました。

これらの失敗を通じて、苔玉の置き場所選びには「適度な明るさ」「風通しの良さ」「温度の安定性」という3つの要素のバランスが重要だと痛感しました。

直射日光で苔が茶色く枯れた失敗から学んだ光の調整法

最初の苔玉を南向きのベランダに置いて、わずか2週間で美しい緑色の苔が茶色く変色してしまった時の衝撃は今でも忘れません。「植物には日光が必要」という思い込みが、完全に裏目に出た瞬間でした。

直射日光による苔の変色メカニズム

苔は森林の木陰のような環境を好む植物で、直射日光は天敵です。僕の失敗した苔玉は、午前10時から午後2時まで約4時間も直射日光を浴び続けていました。苔の細胞は強い紫外線によって破壊され、保水機能が低下して茶色く枯れてしまったのです。この現象は「苔焼け」と呼ばれ、一度起こると元の緑色に戻ることはありません。

光量調整の実践的な解決法

失敗を受けて、置き場所を段階的に調整しました。まず、レースカーテン越しの窓際に移動し、光量を約30%カットしました。しかし、これでもまだ強すぎたため、最終的に窓から1.5メートル離れた室内の明るい日陰に落ち着きました。

現在実践している光量調整のポイントは以下の通りです:

– 朝の光のみ利用:午前8時から10時までの柔らかい光

– 遮光ネット活用:直射日光が当たる場合は50%遮光ネットを使用

– 置き場所の定期移動:季節に応じて窓からの距離を調整

成功した置き場所の条件

3年間の試行錯誤で分かった理想的な置き場所は、人が本を読むのに十分な明るさがある場所です。具体的には、スマホの照度計アプリで測定した結果、500~1000ルクス程度が最適でした。これは、直射日光の約10分の1の明るさに相当します。

この環境で育てた苔玉は、鮮やかな緑色を保ち続け、2年以上美しい状態を維持しています。光の調整は苔玉管理の最重要ポイントであり、この基本を押さえることで初心者でも確実に成功できるようになります。

エアコンの風で1週間で苔玉がカラカラになった乾燥トラブル

2つ目の大きな失敗は、夏場のエアコンの風が直接当たる置き場所に苔玉を置いてしまったことです。リビングの棚の上が見栄えも良く、光も適度に入るので「ここが最適だ!」と思っていたのですが、これが大きな間違いでした。

エアコンの風による急激な乾燥の恐怖

7月の猛暑日、仕事から帰ってきて愕然としました。朝まで緑々としていた苔玉の表面が、まるで砂漠のようにカラカラに乾燥していたのです。触ってみると、普段はしっとりと湿っているはずの苔が、パリパリと音を立てて崩れ落ちました。

エアコンの設定温度は26度で、風量は「自動」にしていました。しかし、冷房の除湿効果と風の直撃により、苔玉周辺の湿度が急激に下がっていたのです。湿度計で測定すると、エアコンの風が当たる場所では湿度が30%以下まで下がっていました。苔玉にとって理想的な湿度は60-70%なので、完全に乾燥しすぎていたのです。

乾燥ダメージから学んだ置き場所の条件

この失敗から学んだのは、風の流れを考慮した置き場所選びの重要性です。エアコンの風が直接当たらない場所でも、室内の空気循環により思わぬ乾燥が起こることがあります。

現在は、エアコンから2メートル以上離れた場所で、かつ風の通り道にならない壁際のサイドテーブルを置き場所として活用しています。また、乾燥対策として小さな加湿器を近くに置き、湿度を55-65%に保つようにしています。特に就職活動で作品として持参する予定の苔玉は、安定した環境で管理することが作品の完成度を左右するため、この湿度管理は必須のスキルとなりました。

暗すぎる場所で植物が徒長してしまった成長不良の原因

苔玉作りを始めて半年が経った頃、玄関の下駄箱の上に置いていたアイビーの苔玉に異変が起きました。茎が異常に細く長く伸び、葉と葉の間隔が広がって、まるでもやしのような状態になってしまったのです。これが「徒長(とちょう)」という現象で、光不足によって植物が光を求めて不健康に伸びてしまう症状でした。

徒長が起きた具体的な環境条件

問題の置き場所は玄関の下駄箱上で、以下のような条件でした:

- 窓から約3メートル離れた位置

- 日中でも照度計で測定すると200ルクス以下

- 直接的な自然光がほとんど当たらない

- 人工照明も夜間の数時間のみ

一般的に観葉植物は最低でも500〜1000ルクス、理想的には1500〜3000ルクスの明るさが必要とされています。私の測定結果では明らかに光量不足でした。

徒長による具体的な悪影響

徒長したアイビーは見た目だけでなく、以下のような問題を抱えていました:

| 症状 | 観察した変化 | 植物への影響 |

|---|---|---|

| 茎の異常な伸長 | 通常の2倍以上の長さに | 茎が弱くなり折れやすい |

| 葉色の退色 | 濃緑から薄緑に変化 | 光合成能力の低下 |

| 節間の拡大 | 葉と葉の間が3cm以上に | 全体的な見た目の悪化 |

この失敗から学んだのは、「暗い場所でも育つ」と言われる植物でも、最低限の光量は絶対に必要ということです。現在は照度計を使って置き場所の光量を事前に測定し、1000ルクス以上を確保できる場所を選ぶようにしています。

方角別に光量を測定して分かった苔玉に最適な明るさの条件

苔玉の置き場所を決める上で最も重要なのが光量の確保です。僕は実際に照度計を使って部屋の各方角の明るさを測定し、苔玉の成長具合と照らし合わせて最適な条件を見つけました。

方角別の光量測定結果と苔玉の反応

| 方角 | 平均照度(ルクス) | 時間帯 | 苔玉の状態 |

|---|---|---|---|

| 南向き窓際 | 3000-5000 | 10:00-15:00 | ○ 良好な成長 |

| 東向き窓際 | 2000-3500 | 6:00-11:00 | ◎ 最も理想的 |

| 西向き窓際 | 2500-4000 | 13:00-18:00 | △ 夏場は注意 |

| 北向き窓際 | 800-1500 | 終日 | × 徒長しやすい |

測定の結果、東向きの窓際が最も理想的な置き場所であることが分かりました。朝の柔らかい光が2000-3500ルクスという適度な明るさを提供し、午後は直射日光を避けられるため、苔の乾燥を防げます。

苔玉に最適な光量の条件

実際の栽培経験から、苔玉には1500-3500ルクスの明るさが最適です。これは「明るい日陰」と呼ばれる環境で、レースカーテン越しの窓際がちょうどこの条件に当てはまります。

北向きの置き場所で育てていたアイビーの苔玉は、3ヶ月で茎が15cm以上伸びて徒長してしまいました。一方、東向きの窓際に移したフィカスの苔玉は、葉が濃い緑色を保ち、コンパクトで美しい形を維持しています。

光量が不足すると植物が弱々しく育ち、作品としての見栄えも損なわれるため、置き場所選びでは必ず明るさを重視することをお勧めします。

ピックアップ記事

コメント