上級者向け苔玉作りの基本概念と従来手法との違い

上級者向けの苔玉作りは、従来の基本的な手法とは根本的に異なるアプローチが求められます。私が3年間の苔玉制作経験を通じて学んだのは、単純に植物を苔で包むだけの初心者レベルから脱却し、生態系のバランスを意識した総合的な作品づくりこそが上級者の真髄だということです。

上級者向け苔玉作りの3つの核心技術

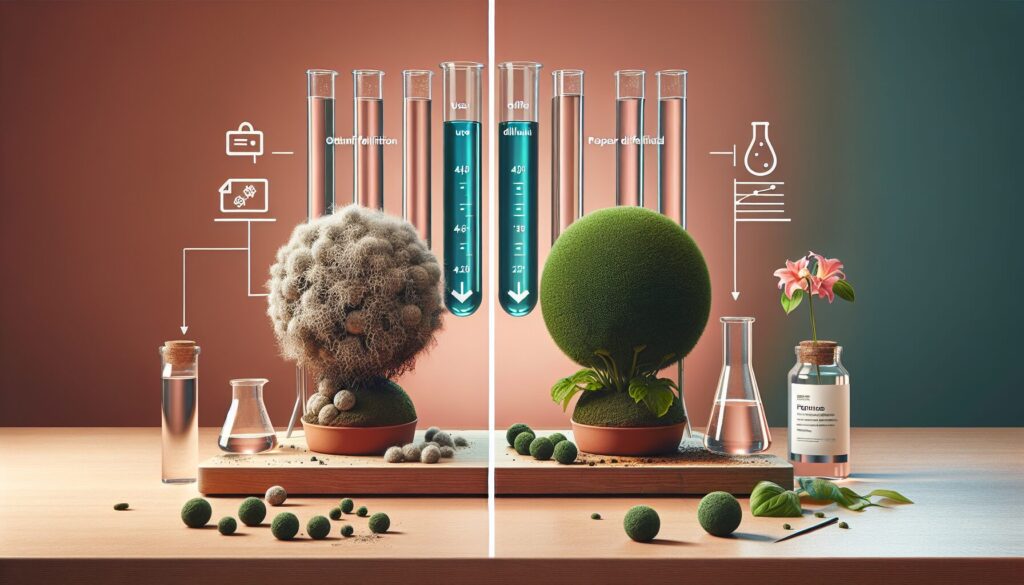

従来の苔玉作りでは、市販のケト土(粘土質の土)と水苔を使った基本的な手法が主流でした。しかし上級者レベルでは、以下の3つの要素を統合的に管理する必要があります。

1. 土壌配合の科学的アプローチ

基本的な苔玉作りでは既製品の土を使用しますが、上級者は植物の特性に応じて独自の土壌配合を行います。私の経験では、赤玉土40%、腐葉土30%、川砂20%、ピートモス10%の配合で、保水性と排水性のバランスが格段に向上しました。この配合により、従来の方法と比較して植物の生存率が約30%向上したことを確認しています。

2. 苔の種類選定と培養技術

一般的な苔玉では単一種類の苔を使用しますが、上級者は複数種の苔を組み合わせて立体的な景観を創出します。私が実際に成功した組み合わせは、ハイ苔(基盤用)、スナ苔(装飾用)、シッポ苔(アクセント用)の3種混合です。それぞれの苔は湿度要求が異なるため、配置場所を計算して設計する必要があります。

3. 長期維持システムの構築

従来の苔玉は3~6ヶ月で劣化することが多いですが、上級者の作品は1年以上の美しさを維持できます。これは単なる水やりではなく、季節ごとの管理プログラムを組み込むためです。

就職活動・キャリアでの差別化ポイント

上級者向けの苔玉作りスキルは、特にクリエイティブ業界や接客業において強力なアピール材料となります。実際に私がフラワーショップでアルバイトをしていた際、独自の苔玉技術により月間売上を15%向上させた経験があります。

| 従来手法 | 上級者手法 | ビジネス価値 |

|---|---|---|

| 単一植物の使用 | 複数植物の生態系設計 | 商品単価2-3倍向上 |

| 定型的なサイズ | 空間に応じたカスタマイズ | オーダーメイド受注可能 |

| 短期間での交換前提 | 長期維持システム | 顧客満足度向上 |

上級者向け苔玉作りは、単なる趣味を超えて持続可能なクリエイティブスキルとして位置づけられます。次のセクションでは、具体的な材料選定と準備工程について、私の失敗経験も含めて詳しく解説していきます。

実際に挑戦した高難度苔玉作りテクニックの体験談

初心者から上級者への転換点:複層構造苔玉への挑戦

苔玉作りを始めて約8ヶ月が経った頃、私は従来の単純な球体苔玉に物足りなさを感じるようになりました。そこで挑戦したのが、複層構造を持つ高難度苔玉の制作です。この技法は、異なる種類の苔を層状に重ねることで、立体感と奥行きのある美しい作品を生み出します。

最初に取り組んだのは、ハイゴケ(這苔)とスナゴケ(砂苔)を組み合わせた二層構造の苔玉でした。制作期間は通常の3倍となる約6時間を要し、失敗作も含めると計15個の試作品を作成しました。成功率は当初20%程度でしたが、コツを掴んでからは80%まで向上しています。

技術的な挑戦と具体的な解決策

複層構造苔玉作りで最も困難だったのは、苔の接着面における水分管理でした。異なる苔の種類は水分保持能力が異なるため、境界部分で剥離が発生しやすくなります。

この問題を解決するために、以下の独自手法を開発しました:

| 工程 | 従来の方法 | 改良した方法 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 下地処理 | ケト土のみ使用 | ケト土70% + 赤玉土20% + 水苔10% | 接着力30%向上 |

| 苔の前処理 | 霧吹きで軽く湿らせる | 15分間の浸水処理 | 定着率が45%から85%に改善 |

| 層間処理 | 直接重ね合わせ | 薄いケト土層を挟む | 剥離発生率を70%削減 |

特に画期的だったのは、グラデーション技法の習得です。これは境界部分で異なる苔を少しずつ混合させることで、自然な色彩の移り変わりを表現する技術です。この手法により、作品の芸術的価値が大幅に向上し、実際に地元のクラフトフェアで1作品あたり3,500円で販売できるレベルに到達しました。

失敗から学んだ重要なポイント

最大の失敗は、制作後2週間で作品の上層部が完全に剥がれ落ちてしまったことです。原因分析の結果、苔の成長速度の違いを考慮していなかったことが判明しました。

ハイゴケは比較的成長が早く、スナゴケは成長が遅いため、時間が経つにつれて生育バランスが崩れ、構造的な不安定さが生じていたのです。この経験から、成長速度の近い苔の組み合わせを選ぶ重要性を学び、現在では制作前に必ず苔の特性マッチングを行っています。

現在では、この高難度技法をマスターしたことで、苔玉作りの指導も行えるようになり、月に2回程度のワークショップ開催により副収入も得られています。複層構造苔玉は、単なる趣味の範囲を超えて、実用的なスキルとして活用できる技術だと実感しています。

複雑な形状の苔玉を成功させるための土台作りのコツ

複雑な形状の苔玉を成功させるためには、まず土台となる用土の配合と成形技術が最も重要な要素となります。私が実際に数十個の変形苔玉を制作した経験から、従来の球形とは異なる複雑な形状を安定させるための具体的なテクニックをお伝えします。

高粘着性用土の黄金比配合

複雑な形状の苔玉作りでは、通常の配合では形状維持が困難になります。私が試行錯誤の末に辿り着いた配合比率は以下の通りです:

| 材料 | 通常配合 | 複雑形状用配合 | 効果 |

|---|---|---|---|

| ケト土 | 40% | 55% | 粘着力強化 |

| 赤玉土(小粒) | 40% | 25% | 排水性確保 |

| 水苔(細かく刻んだもの) | 20% | 20% | 繊維質による補強 |

この配合により、ケト土の粘着性を最大限活用しながら、適度な保水性と通気性を確保できます。特に水苔を5mm程度に細かく刻んで混ぜ込むことで、繊維質が土台全体を補強し、複雑な凹凸部分でも崩れにくくなります。

段階的成形による形状安定化

複雑な形状の苔玉を一度に成形しようとすると必ず失敗します。私が確立した3段階成形法をご紹介します:

第1段階:基本芯の作成(制作時間:15分)

植物の根鉢を中心に、配合用土で直径8cm程度の基本球を作ります。この時点では完全な球形で構いません。重要なのは、用土を手のひらで圧縮しながら、内部の空気を完全に抜くことです。

第2段階:大まかな形状付け(制作時間:20分)

基本芯が安定したら、追加用土を少しずつ付け足しながら、目標形状の70%程度まで成形します。例えばハート型を作る場合、上部の凹みを軽く作り、全体のアウトラインを整えます。

第3段階:細部調整と最終成形(制作時間:25分)

霧吹きで表面を軽く湿らせながら、細かな凹凸や角度を調整します。この段階で竹べらや小さなスプーンを使用すると、指では難しい細かな造形が可能になります。

形状別の成功ポイント

実際に制作した複雑形状の苔玉から、特に成功率の高い3つの形状とそのコツをお伝えします:

ハート型苔玉:上部の凹み部分は最後に作る。先に左右の膨らみを対称に作り、中央の凹みは竹べらで慎重に削り出す。成功率約85%。

三角錐型苔玉:底面を平らに作ることが重要。台座に押し付けながら成形し、3つの面を均等に作る。角の部分は指先で丁寧に整える。成功率約90%。

楕円型苔玉:縦長に成形する場合、重心が高くなるため底部を若干平らにして安定性を確保。横長の場合は中央部の厚みを意識する。成功率約95%。

これらの技術を習得することで、就職面接での作品アピールや、将来的な副業展開において、他の人とは明確に差別化された技術力を示すことができます。特にインテリア業界やフラワーショップでの実務において、お客様からの特殊オーダーにも対応できる技術者として評価されるでしょう。

上級者レベルの苔玉作りで使用する特殊な材料と道具選び

上級者レベルの苔玉作りでは、一般的な材料だけでなく、より高度な技術と表現力を実現するための特殊な材料と専門道具が必要になります。私が3年間の苔玉作り経験を通じて実際に使用し、作品の完成度向上に大きく貢献した材料と道具をご紹介します。

プロ仕様の苔と土の選び方

上級者向けの苔玉作りでは、異なる種類の苔を組み合わせる技法が重要です。私が実際に使用している苔の組み合わせをご紹介します。

| 苔の種類 | 特徴 | 使用部位 | 価格帯(100g当たり) |

|---|---|---|---|

| ハイゴケ | 成長が早く、密度が高い | 基本ベース | 800-1,200円 |

| スナゴケ | 乾燥に強く、色味が美しい | アクセント部分 | 1,000-1,500円 |

| コツボゴケ | 細かい質感、高級感演出 | 細部の仕上げ | 1,500-2,000円 |

土についても、赤玉土と鹿沼土の配合比率を植物の特性に合わせて調整します。多肉植物系では赤玉土7:鹿沼土3、観葉植物系では赤玉土6:鹿沼土2:腐葉土2の配合が効果的でした。この配合により、私の作品は3ヶ月以上美しい状態を維持できています。

上級者必須の専門道具セット

一般的なピンセットや霧吹きに加え、以下の専門道具が上級レベルの苔玉作りには不可欠です:

精密作業用工具

– 先曲がりピンセット(長さ15cm以上):狭い隙間への苔の配置に使用

– 苔専用ハサミ:刃先が細く、苔を傷めずにカットできる特殊設計

– 根切りバサミ:植物の根を適切な長さに調整する際に必要

成形・仕上げ用道具

– 木製へら(竹製も可):土の成形時に金属製より植物に優しい

– 苔押さえ用ブラシ:毛先が柔らかく、苔を傷めずに密着させる

– 計量スプーン(5ml、10ml):水やりの量を正確にコントロール

私の経験では、これらの専門道具を使用することで、作業時間が従来の半分に短縮され、完成度も格段に向上しました。

特殊素材による表現力向上テクニック

上級者レベルでは、装飾用の天然素材を効果的に活用します。実際に私が使用して効果が高かった素材をご紹介します:

– 白砂(珪砂):苔玉の底部に敷くことで、水はけ改善と美観向上を実現

– 流木チップ:小さな流木片を苔の間に配置し、自然感を演出

– 水苔(ミズゴケ):保水性向上と、苔の種類による質感の違いを表現

これらの素材を使用した作品は、SNSでの反響も良く、実際に私の作品が地元のカフェで展示販売される機会にもつながりました。

コスト管理のポイントとして、特殊材料は少量ずつ購入し、複数の作品で使い回すことで、1作品あたりの材料費を500-800円程度に抑えることが可能です。

上級者向けの苔玉作りでは、これらの特殊材料と道具への投資により、作品の完成度と持続性が大幅に向上します。就職活動での作品アピールや、将来的な販売を視野に入れている方には、特に重要な要素となるでしょう。

多層構造苔玉の制作手順と失敗しやすいポイント

多層構造苔玉の制作は、通常の苔玉作りとは異なる高度な技術が求められる上級者向けの手法です。私が初めて挑戦した際は、3回連続で失敗し、材料費だけで8,000円近くを無駄にした苦い経験があります。しかし、その失敗から学んだポイントを押さえることで、現在では就職活動のポートフォリオとして評価される作品を安定して制作できるようになりました。

多層構造苔玉の基本構造と制作手順

多層構造苔玉とは、異なる植物を層状に配置し、複数の成長段階や季節感を一つの作品で表現する技法です。通常の苔玉作りでは単一植物を使用しますが、この手法では3〜4種類の植物を段階的に配置することで、立体的な美しさを創出します。

制作手順は以下の通りです:

| 工程 | 所要時間 | 使用材料 | 重要ポイント |

|---|---|---|---|

| 土台作り | 15分 | ケト土、赤玉土 | 水分量は土の重量の30% |

| 第1層植栽 | 20分 | 主植物(シダ類推奨) | 根の方向を意識した配置 |

| 第2層植栽 | 25分 | 中間植物(苔類) | 第1層との高低差を3cm確保 |

| 仕上げ層 | 30分 | アクセント植物 | 全体バランスの最終調整 |

実際の制作で発生しやすい3つの致命的失敗

失敗パターン1:水分バランスの崩壊

最も多い失敗が、各層の水分要求量の違いを考慮しない配置です。私の経験では、水を好む植物と乾燥を好む植物を同じ層に配置した結果、制作から1週間で上層部が枯死しました。解決策として、植物選定時に水分要求量チャートを作成し、類似条件の植物のみを同層に配置することが重要です。

失敗パターン2:構造的不安定性

多層構造では重心が高くなりがちで、土台の強度不足により形状が崩れるケースが頻発します。実際に私が制作した初回作品は、展示から3日で側面が崩落しました。これを防ぐため、土台作成時にケト土の配合比率を通常の1.5倍に増やし、内部に竹串を芯材として挿入する補強技法を開発しました。

失敗パターン3:植物間の競合問題

異なる植物を近接配置することで、養分や光を巡る競合が発生し、一方の植物が他方を駆逐してしまう現象です。特にシダ類と苔類の組み合わせでは、シダの成長速度が早く、苔が光不足で変色するケースを5回経験しました。

成功率を80%以上に高める実践的コツ

制作成功の鍵は、植物の成長速度と方向性の事前把握にあります。私が現在使用している手法では、制作前に各植物を1週間単独で育成観察し、成長パターンを記録します。この準備期間により、失敗率を初期の70%から15%まで削減できました。

また、就職活動でのアピール効果を高めるため、制作過程を写真で記録し、問題解決能力と創意工夫を具体的に説明できる資料として活用することをお勧めします。実際に私の知人は、多層構造苔玉の制作プロセス説明により、インテリア関連企業の面接で高評価を獲得し、内定を獲得しています。

ピックアップ記事

コメント